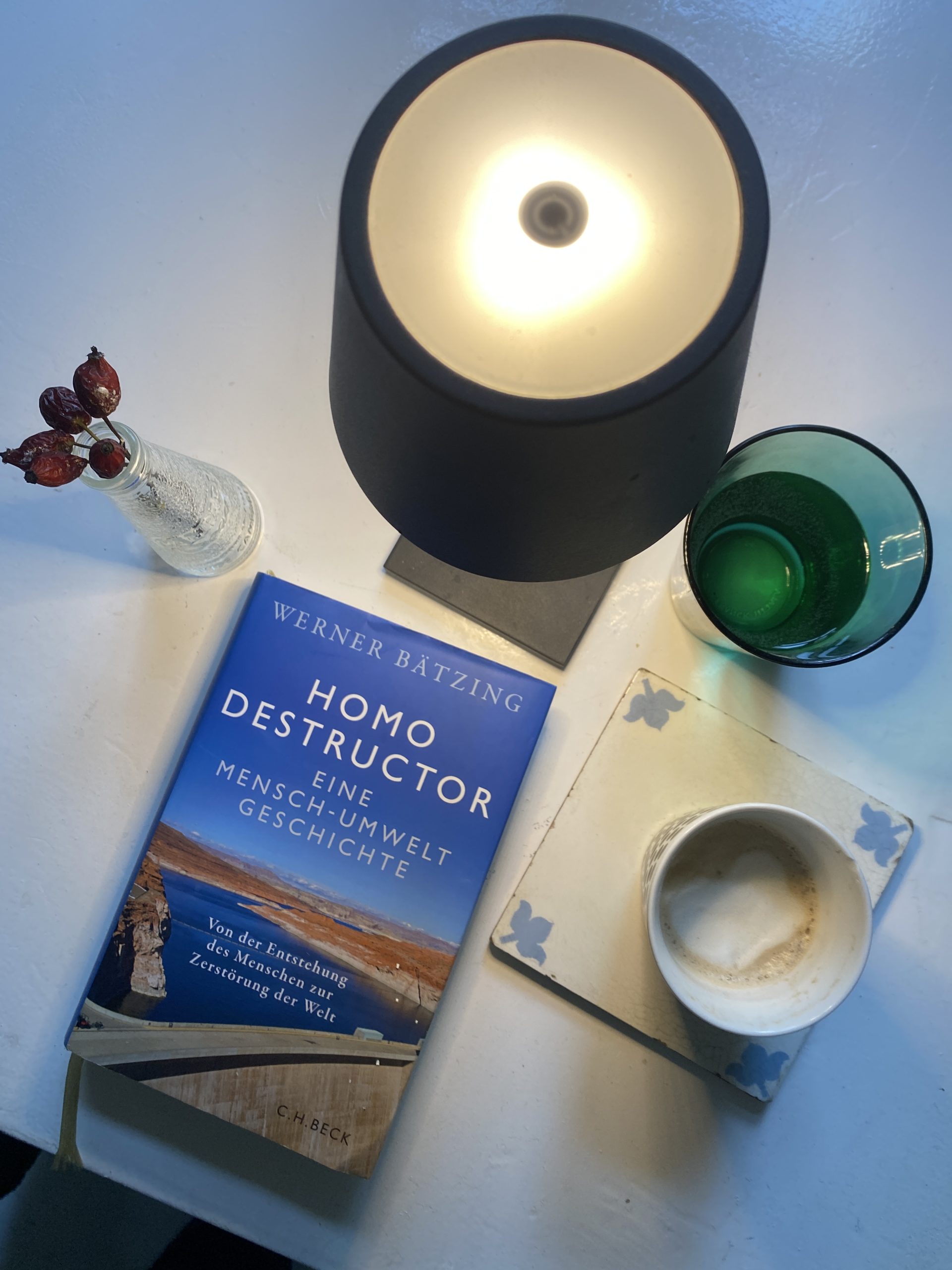

Werner Bätzing hat gerade eine umfassende Mensch-Umwelt-Geschichte vorgelegt. Unsere Gattung tritt darin titelgebend als ein Clan von Zerstörern

Werner Bätzing hat gerade eine umfassende Mensch-Umwelt-Geschichte vorgelegt. Unsere Gattung tritt darin titelgebend als ein Clan von Zerstörern  auf. Der Zustand der Natur und der miserable Umgang des Menschen mit ihr stehen im Vordergrund. Die so faszinierende wie universale Welterzählung, welche der Autor auf 462 Seiten entwirft, schöpft aus vielen Wissensgebieten. Sie ist – bei aller inhaltlichen und intellektuellen Komplexität – in einfacher Sprache verfasst. Die Hypothesen sind mutig und klar. Eine davon lautet, zugespitzt: Mit der Geschichte der Stadt beginnt die Geschichte des Krieges und auch die des Raubbaus an der Natur. Eine andere klingt so: „Um die drohende Zerstörung der vom Menschen geprägten Welt zu verhindern, ist es nötig, dass wir einen Schritt zurückgehen und die vormodernen Erfahrungen wieder stärker berücksichtigen“.

auf. Der Zustand der Natur und der miserable Umgang des Menschen mit ihr stehen im Vordergrund. Die so faszinierende wie universale Welterzählung, welche der Autor auf 462 Seiten entwirft, schöpft aus vielen Wissensgebieten. Sie ist – bei aller inhaltlichen und intellektuellen Komplexität – in einfacher Sprache verfasst. Die Hypothesen sind mutig und klar. Eine davon lautet, zugespitzt: Mit der Geschichte der Stadt beginnt die Geschichte des Krieges und auch die des Raubbaus an der Natur. Eine andere klingt so: „Um die drohende Zerstörung der vom Menschen geprägten Welt zu verhindern, ist es nötig, dass wir einen Schritt zurückgehen und die vormodernen Erfahrungen wieder stärker berücksichtigen“.

Bätzing startet quasi vor acht Millionen Jahren, streift den Homo sapiens, analysiert Selbstvorsorge und Überschusswirtschaft, vergleicht Jäger und Sammler mit Bauernkulturen und den ersten Großsiedlungen vor 3000 Jahren, bewertet, welche Bedeutung das Auftauchen von Demokratie, Schrift, Münzen oder Schulden zur Zeit der griechischen Polis hatte. Und so fort.

Was das alles mit den Alpen zu tun hat? Nun, der Autor ist seit fast 50 Jahren in erster Linie Alpenforscher. Er lehrte als Kulturgeograf an den Unis Bern, Wien und Erlangen-Nürnberg. Viele Erkenntnisse hat er zwischen den Gipfeln von Slowenien bis Südfrankreich, hauptsächlich aber in der Schweiz, gewonnen. Sie speisen dieses Buch, das der C. H. Beck Verlag als Opus magnum preist. Hier zwei von Bätzings hochaktuellen Befürchtungen über die Alpen, die der Experte uns gegenüber vor Kurzem am Telefon geäußert hat: „Eines der größten Probleme ist die Verstädterung der Alpengemeinden. Beispiel Davos – dort lebten um 1900 noch 80 Menschen. Jetzt sind es 12 000. Und jeden Winter kommen 50 000 Touristen dazu.“ Oder: „Seit China angekündigt hat, seine Bevölkerung an den Skisport heranzuführen, ist unter 300 Skigebieten in den Alpen ein Verdrängungswettbewerb um den asiatischen Markt entstanden. In der Schweiz sieht man längst die Auswirkungen: Neue Seilbahnen in Grindelwald, am Kleinen Matterhorn, an Rigi, Titlis, Pilatus. Überall wird ausgebaut. Ein riesiger ökologischer Fußabdruck. Dabei ist Skisport in Europa eigentlich ein schrumpfendes Feld.“

Mit Homo destructor legt der 74-jährige Wissenschaftler, der heute in Bamberg lebt und ein Archiv für integrative Alpenforschung pflegt, gleichsam nebenbei eine elegante Kapitalismuskritik vor. Die meisten Mechanismen der liberalen Wirtschaftskreisläufe werden darin von ihm komplett in Frage gestellt. Etwa wenn er geistlos-repetitive Tätigkeiten von heute mit solchen von früher vergleicht – und daran erinnert, dass bei uns zu deren Bewältigung in der Frühzeit der Industrialisierung unfreie Menschen aus Gefängnissen, Waisenhäusern etc. zwangsrekrutiert wurden. (Und in den vielen, tendenziell gerade einer wachsenden Zahl von Erdbewohnern imponierenden Autokratien ist das noch immer so.) Einen Kardinalfehler sieht Bätzing in der weitgehenden Aufhebung von Gemeineigentum (wie der Allmende): Zuerst im Römischen Recht, später in Gesetzestexten, Erlassen, Bewegungen der Renaissance oder Aufklärung – und bis zu uns heute. Sie sind Beispiele für gesellschaftliche Umbrüche zum Nutzen einzelner Gruppen, unter denen aber die Mehrheit zu leiden hat. Und mit ihr leidet die Natur, die seit Entstehung dieser Weltsicht vor allem als Ressource und als Material zur Überschussproduktion betrachtet wird. Ein fast zu stilles Buch! Manchmal lieber zurückrudern zu den Anfängen? Nach dieser Lektüre besteht kein Zweifel mehr: Für Mensch und Natur wäre es gut.

Text & Fotos: Alexander Hosch

Werner Bätzing, Homo destructor. Eine Mensch-Umwelt Geschichte. Von der Entstehung des Menschen zur Zerstörung der Welt, C. H. Beck Verlag, 32 Euro

Werner Bätzing, Homo destructor. Eine Mensch-Umwelt Geschichte. Von der Entstehung des Menschen zur Zerstörung der Welt, C. H. Beck Verlag, 32 Euro

Auf Streifzügen durch die Prosecco-Hügel lohnt sich immer auch ein Abstecher nach Possagno. Dieser am Fuße des Monte Grappa im nördlichen Veneto gelegene Ort gehört ganz und gar Antonio Canova, der 1757 hier geboren wurde. Und seit 1957 auch ein bisschen Carlo Scarpa.

Auf Streifzügen durch die Prosecco-Hügel lohnt sich immer auch ein Abstecher nach Possagno. Dieser am Fuße des Monte Grappa im nördlichen Veneto gelegene Ort gehört ganz und gar Antonio Canova, der 1757 hier geboren wurde. Und seit 1957 auch ein bisschen Carlo Scarpa.

Ganz anders die weiblichen Figuren, für die Canova eine weit poetischere Sprache fand. Die Drei Grazien liebkosen sich in einer einzigen fließenden Bewegung. Und wenn Psyche mit spitzen Fingern auf Amors Handfläche einen Schmetterling setzt, wird der Mythos mit einem Mal greifbar und lebendig.

Ganz anders die weiblichen Figuren, für die Canova eine weit poetischere Sprache fand. Die Drei Grazien liebkosen sich in einer einzigen fließenden Bewegung. Und wenn Psyche mit spitzen Fingern auf Amors Handfläche einen Schmetterling setzt, wird der Mythos mit einem Mal greifbar und lebendig. Mitte der 1950er-Jahre betraut man den 1906 in Venedig geborenen Architekten Carlo Scarpa mit dem Erweiterungsbau der Gypsotheca. Er befreit die Skulpturen, zumindest einige von ihnen, aus ihrer Totenstarre, indem er mit Helligkeit, Heiterkeit und Leichtigkeit interveniert. Seine aus den Ecken des Annex in den Raum ragenden Quaderfenster, Splitlevel und Wasserbecken lassen das Museum behaglich erscheinen – und zugleich lush wie eine kalifornische Villa. Amor, Psyche und viele andere Schönheiten baden und tanzen jetzt im Licht.

Mitte der 1950er-Jahre betraut man den 1906 in Venedig geborenen Architekten Carlo Scarpa mit dem Erweiterungsbau der Gypsotheca. Er befreit die Skulpturen, zumindest einige von ihnen, aus ihrer Totenstarre, indem er mit Helligkeit, Heiterkeit und Leichtigkeit interveniert. Seine aus den Ecken des Annex in den Raum ragenden Quaderfenster, Splitlevel und Wasserbecken lassen das Museum behaglich erscheinen – und zugleich lush wie eine kalifornische Villa. Amor, Psyche und viele andere Schönheiten baden und tanzen jetzt im Licht.

Auch Canovas kleine, expressive Terracotta-Modelle, die unerwartet modern anmuten, erhalten in neuen Holzvitrinen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Auch Canovas kleine, expressive Terracotta-Modelle, die unerwartet modern anmuten, erhalten in neuen Holzvitrinen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Einmal im Monat, immer am letzten Freitag um 16 Uhr, öffnet bei freiem Eintritt das Format Open Haus in der Mittelhalle im Haus der Kunst. Gute Gelegenheit für Besucher:innen, die genau dann in den nächsten Monaten in

Einmal im Monat, immer am letzten Freitag um 16 Uhr, öffnet bei freiem Eintritt das Format Open Haus in der Mittelhalle im Haus der Kunst. Gute Gelegenheit für Besucher:innen, die genau dann in den nächsten Monaten in  lassen. In verschiedenen handwerklichen und industriellen Verfahren sind sie, teils bei der italienischen Firma Alpi, teils in Gampers Londoner Studio, aus Furnieren und Holzresten hergestellt worden. Sie erinnern einerseits irgendwie an die dramatischen und in Auktionen immer sündteuren Möbel von Carlo Bugatti aus der Zeit um 1900. Und ein bisschen an sperrige Alltagsmöbel aus dem Baumarkt, denen jemand im Überschwang zu viele verschiedene Farben, Formen und Materialien verpasst hat.

lassen. In verschiedenen handwerklichen und industriellen Verfahren sind sie, teils bei der italienischen Firma Alpi, teils in Gampers Londoner Studio, aus Furnieren und Holzresten hergestellt worden. Sie erinnern einerseits irgendwie an die dramatischen und in Auktionen immer sündteuren Möbel von Carlo Bugatti aus der Zeit um 1900. Und ein bisschen an sperrige Alltagsmöbel aus dem Baumarkt, denen jemand im Überschwang zu viele verschiedene Farben, Formen und Materialien verpasst hat.

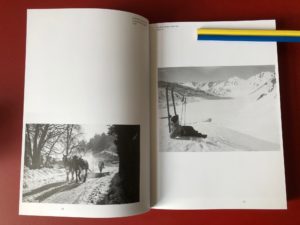

In Bad Gastein tut sich was. Seit Jahrzehnten lümmeln

In Bad Gastein tut sich was. Seit Jahrzehnten lümmeln  Das Panorama ist aber auch wirklich unkopierbar. Eine tiefe Schneise für den berühmten Wasserfall hat die Natur hier geschlagen. Drumherum baut sich malerisch ein steinerner, aber auch irgendwie sehr versteinerter Ort der Belle Époque auf. Darunter scheint einem das lange Tal die Traumaussicht bis nach Hofgastein und Dorfgastein unter den Augen wegziehen zu wollen. Darüber türmen sich die höchsten Salzburger Tauerngipfel. Ganz und gar zauberhaft. Und immer noch so, als hätte man das alles hier in jener Ära vergessen, in der die radonhaltigen Wasserquellen entdeckt wurden. Damals kam das aristokratische Europa von St. Petersburg bis Madrid hierher.

Das Panorama ist aber auch wirklich unkopierbar. Eine tiefe Schneise für den berühmten Wasserfall hat die Natur hier geschlagen. Drumherum baut sich malerisch ein steinerner, aber auch irgendwie sehr versteinerter Ort der Belle Époque auf. Darunter scheint einem das lange Tal die Traumaussicht bis nach Hofgastein und Dorfgastein unter den Augen wegziehen zu wollen. Darüber türmen sich die höchsten Salzburger Tauerngipfel. Ganz und gar zauberhaft. Und immer noch so, als hätte man das alles hier in jener Ära vergessen, in der die radonhaltigen Wasserquellen entdeckt wurden. Damals kam das aristokratische Europa von St. Petersburg bis Madrid hierher.

Hohen Scharte im benachbarten Hofgastein investiert. Ebenfalls mit immer neuen Gimmicks locken Felsentherme und Alpentherme. Bars, Hütten und Hotels rüsten unermüdlich für das Wunschpublikum der Zukunft auf: jung, solvent, kosmopolitisch, urban.

Hohen Scharte im benachbarten Hofgastein investiert. Ebenfalls mit immer neuen Gimmicks locken Felsentherme und Alpentherme. Bars, Hütten und Hotels rüsten unermüdlich für das Wunschpublikum der Zukunft auf: jung, solvent, kosmopolitisch, urban. Die Boutiquehotels Haus Hirt, Miramonte und Regina etwa haben früh erkannt, dass Bad Gastein reif für junge Erlebnishungrige ist. Deshalb kommen seither ein paar Hipster aus Berlin, Moskau, Kyiv, London, Amsterdam und Kopenhagen. Für die sprechen einige der Angestellten „only english, please“, was an einem

Die Boutiquehotels Haus Hirt, Miramonte und Regina etwa haben früh erkannt, dass Bad Gastein reif für junge Erlebnishungrige ist. Deshalb kommen seither ein paar Hipster aus Berlin, Moskau, Kyiv, London, Amsterdam und Kopenhagen. Für die sprechen einige der Angestellten „only english, please“, was an einem normalen Ski-Nachmittag im März zwar ein wenig albern klingt, aber immerhin gut zum Lese-Angebot auf dem Coffeetable passt: Monocle, Wallpaper, Financial Times. Da will der Ort also hin. Gut so! Das Karma, die Speisekarten – Earl Grey Tea zu Marillen-Palatschinken – und die ersten chicen Interiors sind bereit dafür. So bereit.

normalen Ski-Nachmittag im März zwar ein wenig albern klingt, aber immerhin gut zum Lese-Angebot auf dem Coffeetable passt: Monocle, Wallpaper, Financial Times. Da will der Ort also hin. Gut so! Das Karma, die Speisekarten – Earl Grey Tea zu Marillen-Palatschinken – und die ersten chicen Interiors sind bereit dafür. So bereit.

Tagespass Ski amadé Gastein (Hauptsaison): 63,50 €

Tagespass Ski amadé Gastein (Hauptsaison): 63,50 €

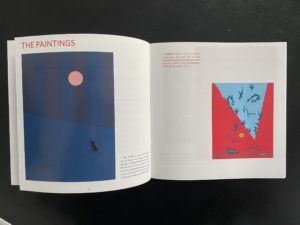

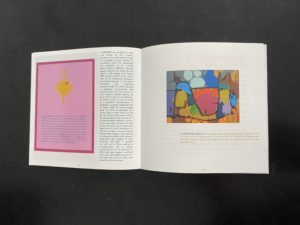

Hat eigentlich noch eine:r Gedanken frei für die Feinstofflichkeit des

Hat eigentlich noch eine:r Gedanken frei für die Feinstofflichkeit des

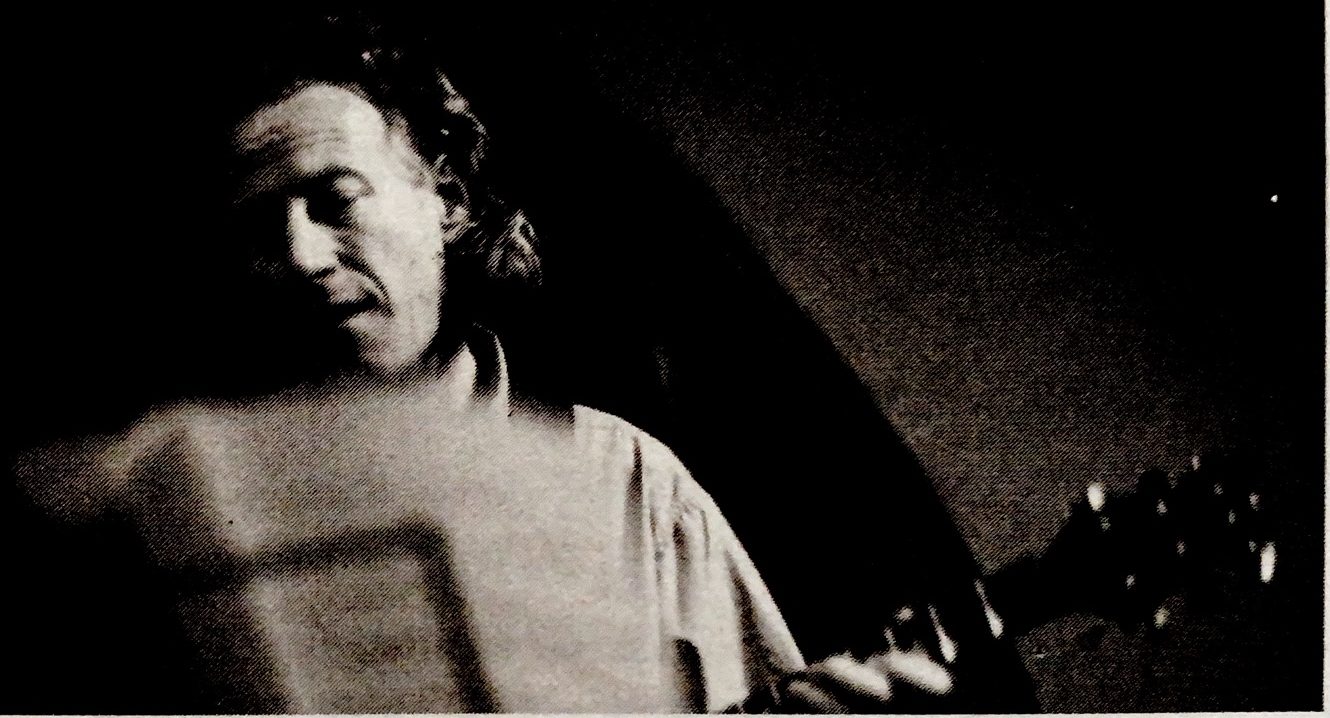

Christy Doran, der Wahl-Schweizer in der internationalen Jazzszene, hat das wunderschöne CD-Album zu unserem Glück trotzdem fertig eingespielt. In der Zentralschweiz, im Luzerner Drums4Life Studio. Halb akustisch, halb mit E-Gitarre. Es ist ein Zukunftstraum und eine Erinnerung geworden, die Hommage an den Malerfreund. Ein paar Mal tobt er, wie man es von Doran gewohnt ist, wie Jimi Hendrix über die Saiten, rasend schnell. Fusion & Free. Viel öfter aber geht es diesmal langsam. Schwebejazz. Das ist dann ein großes Plöngen und sanftes Streicheln, alles hallt achtsam, mäandert bedächtig, wird sanft gepickt oder klingt leise nach.

Christy Doran, der Wahl-Schweizer in der internationalen Jazzszene, hat das wunderschöne CD-Album zu unserem Glück trotzdem fertig eingespielt. In der Zentralschweiz, im Luzerner Drums4Life Studio. Halb akustisch, halb mit E-Gitarre. Es ist ein Zukunftstraum und eine Erinnerung geworden, die Hommage an den Malerfreund. Ein paar Mal tobt er, wie man es von Doran gewohnt ist, wie Jimi Hendrix über die Saiten, rasend schnell. Fusion & Free. Viel öfter aber geht es diesmal langsam. Schwebejazz. Das ist dann ein großes Plöngen und sanftes Streicheln, alles hallt achtsam, mäandert bedächtig, wird sanft gepickt oder klingt leise nach.

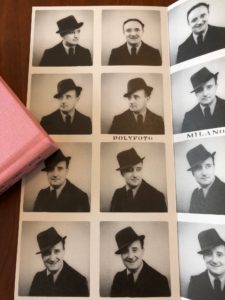

Für Vincenzo Vicari konnte das 20. Jahrhundert gar nicht rasant genug voranschreiten. Gegenüber jeder technischen, medialen und kommerziellen Neuheit war der Luganer Fotograf aufgeschlossen. So experimentierte Vicari (1911 – 2007) früh mit Luftfotografie und fühlte sich von der Leidenschaft für sein Metier vollends ergriffen, wenn er hoch oben eine Kamera gegen die Luft pressen musste, weil er gezwungen war, „sich beim Fotografieren mit dem Oberkörper aus dem Flugzeug zu lehnen“.

Für Vincenzo Vicari konnte das 20. Jahrhundert gar nicht rasant genug voranschreiten. Gegenüber jeder technischen, medialen und kommerziellen Neuheit war der Luganer Fotograf aufgeschlossen. So experimentierte Vicari (1911 – 2007) früh mit Luftfotografie und fühlte sich von der Leidenschaft für sein Metier vollends ergriffen, wenn er hoch oben eine Kamera gegen die Luft pressen musste, weil er gezwungen war, „sich beim Fotografieren mit dem Oberkörper aus dem Flugzeug zu lehnen“. Außerhalb des Tessins ist Vicari noch wenig bekannt, was sich mit der ersten großen monografischen Ausstellung im MASILugano gerade ändert. Dass sich diese Schau nur virtuell besichtigen lässt, macht die begleitende Publikation umso relevanter: Ein handlicher Katalog, der mit 190 meist unveröffentlichten Aufnahmen, überwiegend in Schwarz-Weiß, eine Exkursion durch die Bildwelt dieses vielseitigen Chronisten unternimmt.

Außerhalb des Tessins ist Vicari noch wenig bekannt, was sich mit der ersten großen monografischen Ausstellung im MASILugano gerade ändert. Dass sich diese Schau nur virtuell besichtigen lässt, macht die begleitende Publikation umso relevanter: Ein handlicher Katalog, der mit 190 meist unveröffentlichten Aufnahmen, überwiegend in Schwarz-Weiß, eine Exkursion durch die Bildwelt dieses vielseitigen Chronisten unternimmt.

Michele De Lucchi hat, wie schon öfter zuvor, im abgelegenen Sommerstall übernachtet. Der Architekt und Designer ist extra vom Lago Maggiore

Michele De Lucchi hat, wie schon öfter zuvor, im abgelegenen Sommerstall übernachtet. Der Architekt und Designer ist extra vom Lago Maggiore  Auf dem Zirmerhof, der in der fünften Generation von Josef Perwanger geführt wird, verbinden sich die Annehmlichkeiten eines kultivierten Hotels, in dem seit Jahrzehnten Nobelpreisträger, Staatsoberhäupter, Literaten und Künstler urlauben, mit einer Drama-Aussicht. Man genießt permanent das Panorama der Dolomitenkette und die Spaziernähe der Bletterbachschlucht, deren marshafte Gesteinsformationen zum Unesco-Weltkulturerbe zählen. Die Bauherren wünschten sich nur, dass regionale Motive und das Vaia-Holz vorkommen. Sonst hatte De Lucchi Carte Blanche.

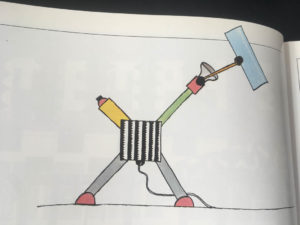

Auf dem Zirmerhof, der in der fünften Generation von Josef Perwanger geführt wird, verbinden sich die Annehmlichkeiten eines kultivierten Hotels, in dem seit Jahrzehnten Nobelpreisträger, Staatsoberhäupter, Literaten und Künstler urlauben, mit einer Drama-Aussicht. Man genießt permanent das Panorama der Dolomitenkette und die Spaziernähe der Bletterbachschlucht, deren marshafte Gesteinsformationen zum Unesco-Weltkulturerbe zählen. Die Bauherren wünschten sich nur, dass regionale Motive und das Vaia-Holz vorkommen. Sonst hatte De Lucchi Carte Blanche. heute lieber den Weg der Nachhaltigkeit ein. Statt der bunten Marmor-, Resopal- und Laminat-Orgien von damals, mit deren Tischen und Lampen (die Zeichnung rechts) er es schon als 35-jähriger in die Sammlung des New Yorker MoMA geschafft hat, setzt er für seine skulpturalen Möbel heute durchgehend feinstes Walnussholz ein. Für die sechs neuen Suiten und Maisonettes (samt eines großen Kaminfeuersalons über zwei Etagen für Family &

heute lieber den Weg der Nachhaltigkeit ein. Statt der bunten Marmor-, Resopal- und Laminat-Orgien von damals, mit deren Tischen und Lampen (die Zeichnung rechts) er es schon als 35-jähriger in die Sammlung des New Yorker MoMA geschafft hat, setzt er für seine skulpturalen Möbel heute durchgehend feinstes Walnussholz ein. Für die sechs neuen Suiten und Maisonettes (samt eines großen Kaminfeuersalons über zwei Etagen für Family &  Friends) fanden sage und schreibe 127 Variationen von Tischchen, Stühlen, Sesseln, Schränken – viele extra entworfen – Verwendung. Sie wurden von De Lucchis Experimentierlabor Produzione Privata, das sein Sohn Pico leitet, nach Maß gefertigt. Dazu kamen Teppiche, Armaturen, Türgriffe, Spiegel und Lampen aus vorhandenen Linien.

Friends) fanden sage und schreibe 127 Variationen von Tischchen, Stühlen, Sesseln, Schränken – viele extra entworfen – Verwendung. Sie wurden von De Lucchis Experimentierlabor Produzione Privata, das sein Sohn Pico leitet, nach Maß gefertigt. Dazu kamen Teppiche, Armaturen, Türgriffe, Spiegel und Lampen aus vorhandenen Linien. „Es gibt keine Verbindung zwischen den neuen Häusern und Memphis“, sagt De Lucchi später im Interview nach längerem Nachdenken. Aber ich habe diese Zeit der Provokationen sehr geliebt“. Heute gehe es um Anderes, meint der 68-Jährige. Er verweist etwa

„Es gibt keine Verbindung zwischen den neuen Häusern und Memphis“, sagt De Lucchi später im Interview nach längerem Nachdenken. Aber ich habe diese Zeit der Provokationen sehr geliebt“. Heute gehe es um Anderes, meint der 68-Jährige. Er verweist etwa auf die in jedem der neuen Gästeräume dominiernden Armlehnsessel. „Von deren Holz wird man geradezu umarmt, wenn man darin sitzt“. Es gibt auch noch einen mystischen, fast Dada-haften Moment in einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Stube: Als Michele De Lucchi plötzlich wie ein Freimaurerlogen-Vorsitzender aus einer Holzbox, die aber wie eine kleine Schatztruhe aussieht, kleine Hölzchen nimmt und sie charmant verteilt. Sie tragen ein Siegel und erinnern an die nach De Lucchis Einschätzung leider im Verschwinden begriffene Generation italienischer Designstudios, die am liebsten limitierte kunsthandwerkliche Preziosen schaffen. So wie Danese, Dino Gavina – oder seine eigene Produzione Privata.

auf die in jedem der neuen Gästeräume dominiernden Armlehnsessel. „Von deren Holz wird man geradezu umarmt, wenn man darin sitzt“. Es gibt auch noch einen mystischen, fast Dada-haften Moment in einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Stube: Als Michele De Lucchi plötzlich wie ein Freimaurerlogen-Vorsitzender aus einer Holzbox, die aber wie eine kleine Schatztruhe aussieht, kleine Hölzchen nimmt und sie charmant verteilt. Sie tragen ein Siegel und erinnern an die nach De Lucchis Einschätzung leider im Verschwinden begriffene Generation italienischer Designstudios, die am liebsten limitierte kunsthandwerkliche Preziosen schaffen. So wie Danese, Dino Gavina – oder seine eigene Produzione Privata. Die „Häuser der Wiese“ sind Refugien des Stils, die in ihrer Einzigartigkeit gleichermaßen an die Vergänglichkeit unserer schwerst gefährdeten Natur wie an die Kostbarkeit eines s

Die „Häuser der Wiese“ sind Refugien des Stils, die in ihrer Einzigartigkeit gleichermaßen an die Vergänglichkeit unserer schwerst gefährdeten Natur wie an die Kostbarkeit eines s ubtil betriebenen Holzhandwerks erinnern. Das Traditionshotel Zirmerhof mit seinen riesigen Wäldern, den frei lebenden Hochlandrindern und dem Grauvieh war für diese zwei Skulpturen in der Landschaft genau der richtige Landeplatz.

ubtil betriebenen Holzhandwerks erinnern. Das Traditionshotel Zirmerhof mit seinen riesigen Wäldern, den frei lebenden Hochlandrindern und dem Grauvieh war für diese zwei Skulpturen in der Landschaft genau der richtige Landeplatz.

Bäume der Erkenntnis gedeihen zuhauf in diesem Garten Eden, der sich an die steil abfallenden Felsen von Arco Trentino schmiegt. Bedingt durch das milde Klima und die vor scharfen Winden schützende Lage wächst wirklich jedes Gehölz in dem verwunschenen Arboretum. Monterey-Zypresse, Sequoia, Kampfer- und Avocado-Baum, Korkeiche, Agave, Seidenbaum und Fächerpalme sind nur einige der 200 Arten aus aller Welt, die in diesem Lehrgarten uralt werden. Auch exotische Zitrusfrüchte wie Bergamotte, Zedernapfel und Pomeranze reifen in einer pittoresken Limonaia.

Bäume der Erkenntnis gedeihen zuhauf in diesem Garten Eden, der sich an die steil abfallenden Felsen von Arco Trentino schmiegt. Bedingt durch das milde Klima und die vor scharfen Winden schützende Lage wächst wirklich jedes Gehölz in dem verwunschenen Arboretum. Monterey-Zypresse, Sequoia, Kampfer- und Avocado-Baum, Korkeiche, Agave, Seidenbaum und Fächerpalme sind nur einige der 200 Arten aus aller Welt, die in diesem Lehrgarten uralt werden. Auch exotische Zitrusfrüchte wie Bergamotte, Zedernapfel und Pomeranze reifen in einer pittoresken Limonaia.

Egal wie man in Turin landet – per Flugzeug, Auto oder Zug: Der Weg von München aus ist immer voller Alpenberge. Denn diese Stadt liegt noch näher an den weißen Riesen als München. Und 30 Kilometer westlich, schon in Richtung Sestriere, Aostatal oder anderer Turiner Haus-Skiberge, versteckt sich in den Hügeln ein Backsteinschloss von Filippo Juvarra, das nie fertig wurde. Der Grund: Es war so versailleshaft teuer, dass selbst die Herrscher von Savoyen am Ende nicht mehr zahlen konnten. Die Gipfel dahinter ragen davon unbeeindruckt seit 200 Jahren hoch. Gigantisch nah.

Egal wie man in Turin landet – per Flugzeug, Auto oder Zug: Der Weg von München aus ist immer voller Alpenberge. Denn diese Stadt liegt noch näher an den weißen Riesen als München. Und 30 Kilometer westlich, schon in Richtung Sestriere, Aostatal oder anderer Turiner Haus-Skiberge, versteckt sich in den Hügeln ein Backsteinschloss von Filippo Juvarra, das nie fertig wurde. Der Grund: Es war so versailleshaft teuer, dass selbst die Herrscher von Savoyen am Ende nicht mehr zahlen konnten. Die Gipfel dahinter ragen davon unbeeindruckt seit 200 Jahren hoch. Gigantisch nah.

York Times zusammen 600 Millionen Euro wert sein sollen. Darunter finden sich – auf vier Etagen und 400 Quadratmetern – bestens gesicherte Goldgrundtafeln der frühen Renaissance, Werke von Renoir, Dutzende Arbeiten von Boccioni, Severini, Morandi, de Chririco, Fontana und auch gleich noch von Kandinsky, Klee und Picasso. Aber kaum verlässt der Gast

York Times zusammen 600 Millionen Euro wert sein sollen. Darunter finden sich – auf vier Etagen und 400 Quadratmetern – bestens gesicherte Goldgrundtafeln der frühen Renaissance, Werke von Renoir, Dutzende Arbeiten von Boccioni, Severini, Morandi, de Chririco, Fontana und auch gleich noch von Kandinsky, Klee und Picasso. Aber kaum verlässt der Gast  diese Pracht und steht, davon noch ganz benommen, im Garten, übernimmt sofort wieder die alpine Gipfelsilhouette das Regiment, die hier als ständige Dramakulisse funktioniert.

diese Pracht und steht, davon noch ganz benommen, im Garten, übernimmt sofort wieder die alpine Gipfelsilhouette das Regiment, die hier als ständige Dramakulisse funktioniert.