Für mich besteht der größte Luxus einer Schlossbesichtigung in der Vorstellung, sich für einen Moment an diesem Ort ganz zu Hause zu fühlen. Und der Frage, wie ich mir in den fürstlichen Gemächern und royalen Gartenanlagen die Zeit wohl am herrlichsten vertreiben könnte. Grandioses Kopfkino. Allerdings schränkt die Menge der Mitwirkenden diese Art von Genuss empfindlich ein: Bei 1, 4 Millionen jährlichen Neuschwanstein-Gästen etwa kann keine Stimmung aufkommen.

Für mich besteht der größte Luxus einer Schlossbesichtigung in der Vorstellung, sich für einen Moment an diesem Ort ganz zu Hause zu fühlen. Und der Frage, wie ich mir in den fürstlichen Gemächern und royalen Gartenanlagen die Zeit wohl am herrlichsten vertreiben könnte. Grandioses Kopfkino. Allerdings schränkt die Menge der Mitwirkenden diese Art von Genuss empfindlich ein: Bei 1, 4 Millionen jährlichen Neuschwanstein-Gästen etwa kann keine Stimmung aufkommen.

Lieber sehe ich mir zum ungefähr einhundertsten Mal Luchino Viscontis Filmjuwel Ludwig II. an, das 1972 an Originalschauplätzen wie Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee und Nymphenburg gedreht wurde.

Glücklicherweise liegt Schloss Linderhof so abgeschieden im Graswangtal, dass dieses zwischen den steilen Hängen des Ammergebirges kauernde Lieblingsdomizil Ludwigs II. zumindest in den Wintermonaten mit absoluter Ruhe überrascht. Unter der Woche, versteht sich. Schlossführungen finden nach wie vor in kleinen Gruppen statt. Den weitläufigen Park hingegen hat man fast für sich alleine.

Mit ein wenig Fantasie lassen sich der englische Landschaftsgarten als auch die italianisierenden Terrassen- und Kaskadenanlagen wie ein zeitgenössisches Kunstareal durchwandern.

Alle Parkbauten – außer dem sogenannten Königshäuschen – liegen im Dornröschenschlaf, die Wasserspiele sind eingestellt. Steinerne Figuren und Zinkgussvasen werden mit maßgefertigten Einhausungen geschützt. Manche erinnern an die Freiluftskulpturen und amorphen Passstücke von Franz West, die mit ihren ungeschönten Nahtstellen und ruppigen Oberflächen als unförmige Auswüchse „Neurosen sichtbar machen“, wie der Künstler einmal sagte.

Alle Parkbauten – außer dem sogenannten Königshäuschen – liegen im Dornröschenschlaf, die Wasserspiele sind eingestellt. Steinerne Figuren und Zinkgussvasen werden mit maßgefertigten Einhausungen geschützt. Manche erinnern an die Freiluftskulpturen und amorphen Passstücke von Franz West, die mit ihren ungeschönten Nahtstellen und ruppigen Oberflächen als unförmige Auswüchse „Neurosen sichtbar machen“, wie der Künstler einmal sagte.

Hoch über der Terrassenanlage ragt ein griechischer Rundtempel auf, im Zentrum eine marmorne Venusfigur mit zwei Amoretten. Den Monopteros umgibt ein Reifrock aus Plastikplanen, als hätten Christo und Jeanne-Claude diese Abdeckung ersonnen. Und auf der Nordseite des Schlosses lässt eine verhüllte Neptungruppe, die den unteren Abschluss der Kaskade bildet, an die Wrapped Objects des Künstlerpaares denken.

Hoch über der Terrassenanlage ragt ein griechischer Rundtempel auf, im Zentrum eine marmorne Venusfigur mit zwei Amoretten. Den Monopteros umgibt ein Reifrock aus Plastikplanen, als hätten Christo und Jeanne-Claude diese Abdeckung ersonnen. Und auf der Nordseite des Schlosses lässt eine verhüllte Neptungruppe, die den unteren Abschluss der Kaskade bildet, an die Wrapped Objects des Künstlerpaares denken.

Auch Hundinghütte und Einsiedelei des Gurnemanz liegen hermetisch verschlossen am östlichen Parkrand. In diesen stillen Winkel verirrt sich heute kaum jemand. Ludwig II. nutzte die von den Bühnenbildern aus den Wagner-Opern Parsifal beziehungsweise Walküre inspirierten Klausen als Rückzugsorte zur Lektüre oder um zwischen Bärenhäuten an seiner Privatmythologie weiterzuspinnen. Derart abgeriegelt wird die Architektur zur Skulptur und die Fiktion wandelt sich zur Realität. Vor allem die Einsiedelei wirkt mit ihrem windschiefen, von Baumstämmen gestützten Schindeldach wie ein Vorgängermodell zu Mark Dions Witches‘ Cottage, erst 2022 im Morsbroicher Skulpturenpark entstanden. Die Kunst, in allem Kunst zu sehen, hier lässt sie sich vorzüglich trainieren.

Auch Hundinghütte und Einsiedelei des Gurnemanz liegen hermetisch verschlossen am östlichen Parkrand. In diesen stillen Winkel verirrt sich heute kaum jemand. Ludwig II. nutzte die von den Bühnenbildern aus den Wagner-Opern Parsifal beziehungsweise Walküre inspirierten Klausen als Rückzugsorte zur Lektüre oder um zwischen Bärenhäuten an seiner Privatmythologie weiterzuspinnen. Derart abgeriegelt wird die Architektur zur Skulptur und die Fiktion wandelt sich zur Realität. Vor allem die Einsiedelei wirkt mit ihrem windschiefen, von Baumstämmen gestützten Schindeldach wie ein Vorgängermodell zu Mark Dions Witches‘ Cottage, erst 2022 im Morsbroicher Skulpturenpark entstanden. Die Kunst, in allem Kunst zu sehen, hier lässt sie sich vorzüglich trainieren.

Was natürlich auch daran liegt, dass Ludwig II. für sein mythisches Erleben Berge versetzte. „Oh, es ist nothwendig, sich solche Paradiese zu schaffen, solche poetischen Zufluchtsorte, wo man auf einige Zeit die schauderhafte Zeit, in der wir leben, vergessen kann“, schrieb er 1869 an seine Nanny, die Baronin Leonrod.

Natürlich beginnt und endet die Historie Linderhofs nicht mit den exzentrischen Zier- und Nutzbauten des empfindsamen Wittelsbachers.

Im Königshäuschen, der Urzelle des heutigen Schlosses, rollt die aktuelle Ausstellung „Vom Lydner-Hof zum Schloss“ die gesamte Geschichte auf: angefangen beim Namensstifter Hans Linder, der hier ab 1479 einen Hof bewirtschaftete, über Königin Marie von Bayern – Ludwigs Mutter –, die in einer feschen Tracht aus schwarzem Loden auf die Berge stieg und als eine der ersten bayerischen Alpinistinnen gelten darf, bis hin zu den touristischen Anfängen im August 1886. Übrigens nur wenige Wochen, nachdem der Kini am 13. Juni im Starnberger See tot aufgefunden worden war.

Im Königshäuschen, der Urzelle des heutigen Schlosses, rollt die aktuelle Ausstellung „Vom Lydner-Hof zum Schloss“ die gesamte Geschichte auf: angefangen beim Namensstifter Hans Linder, der hier ab 1479 einen Hof bewirtschaftete, über Königin Marie von Bayern – Ludwigs Mutter –, die in einer feschen Tracht aus schwarzem Loden auf die Berge stieg und als eine der ersten bayerischen Alpinistinnen gelten darf, bis hin zu den touristischen Anfängen im August 1886. Übrigens nur wenige Wochen, nachdem der Kini am 13. Juni im Starnberger See tot aufgefunden worden war.

Leider ist die kleine Schau derzeit bloß an Sonn- und Feiertagen sowie in den bayerischen Schulferien geöffnet. Dann braucht es viel Vorstellungskraft, um sich inmitten des Getümmels den Märchenkönig herbei zu imaginieren: Wie er auf seinem geliebten Apfelschimmel Cosa Rara reitet, immer tiefer in den englischen Landschaftsgarten hinein, der so malerisch in den steilen Bergwald übergeht.

Text und Fotos © Alexandra González

Ausstellung „Vom Lynder-Hof zum Schloss“: jeden Sonntag sowie an Feiertagen und in den bayerischen Schulferien von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Sommersaison mit den täglichen und längeren Öffnungszeiten beginnt am 23. März 2024.

Vanessa Voit, „Vom Lynder-Hof zum Schloss“, Bayerische Verw. d. staatl. Schlösser, Gärten u. Seen (Verlag) 978-3-941637-16-0 (ISBN), 12 €.

Auf Streifzügen durch die Prosecco-Hügel lohnt sich immer auch ein Abstecher nach Possagno. Dieser am Fuße des Monte Grappa im nördlichen Veneto gelegene Ort gehört ganz und gar Antonio Canova, der 1757 hier geboren wurde. Und seit 1957 auch ein bisschen Carlo Scarpa.

Auf Streifzügen durch die Prosecco-Hügel lohnt sich immer auch ein Abstecher nach Possagno. Dieser am Fuße des Monte Grappa im nördlichen Veneto gelegene Ort gehört ganz und gar Antonio Canova, der 1757 hier geboren wurde. Und seit 1957 auch ein bisschen Carlo Scarpa.

Ganz anders die weiblichen Figuren, für die Canova eine weit poetischere Sprache fand. Die Drei Grazien liebkosen sich in einer einzigen fließenden Bewegung. Und wenn Psyche mit spitzen Fingern auf Amors Handfläche einen Schmetterling setzt, wird der Mythos mit einem Mal greifbar und lebendig.

Ganz anders die weiblichen Figuren, für die Canova eine weit poetischere Sprache fand. Die Drei Grazien liebkosen sich in einer einzigen fließenden Bewegung. Und wenn Psyche mit spitzen Fingern auf Amors Handfläche einen Schmetterling setzt, wird der Mythos mit einem Mal greifbar und lebendig. Mitte der 1950er-Jahre betraut man den 1906 in Venedig geborenen Architekten Carlo Scarpa mit dem Erweiterungsbau der Gypsotheca. Er befreit die Skulpturen, zumindest einige von ihnen, aus ihrer Totenstarre, indem er mit Helligkeit, Heiterkeit und Leichtigkeit interveniert. Seine aus den Ecken des Annex in den Raum ragenden Quaderfenster, Splitlevel und Wasserbecken lassen das Museum behaglich erscheinen – und zugleich lush wie eine kalifornische Villa. Amor, Psyche und viele andere Schönheiten baden und tanzen jetzt im Licht.

Mitte der 1950er-Jahre betraut man den 1906 in Venedig geborenen Architekten Carlo Scarpa mit dem Erweiterungsbau der Gypsotheca. Er befreit die Skulpturen, zumindest einige von ihnen, aus ihrer Totenstarre, indem er mit Helligkeit, Heiterkeit und Leichtigkeit interveniert. Seine aus den Ecken des Annex in den Raum ragenden Quaderfenster, Splitlevel und Wasserbecken lassen das Museum behaglich erscheinen – und zugleich lush wie eine kalifornische Villa. Amor, Psyche und viele andere Schönheiten baden und tanzen jetzt im Licht.

Auch Canovas kleine, expressive Terracotta-Modelle, die unerwartet modern anmuten, erhalten in neuen Holzvitrinen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Auch Canovas kleine, expressive Terracotta-Modelle, die unerwartet modern anmuten, erhalten in neuen Holzvitrinen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Auf dem Kolovrat-Kamm herrscht Stille. Nur das Gurren eines Birkhuhns wird vom Wind herübergetragen. Unter den blaugrauen Wolkenmassen breitet sich eine Landschaft aus, die sich auf der einen Seite über das slowenische Soča-Tal bis zum Triglav-Massiv und auf der anderen Flanke bis zur Adriamündung dieses Flusses zwischen Grado und Monfalcone erstreckt. Isonzo heißt die Soča auf italienischem Boden.

Auf dem Kolovrat-Kamm herrscht Stille. Nur das Gurren eines Birkhuhns wird vom Wind herübergetragen. Unter den blaugrauen Wolkenmassen breitet sich eine Landschaft aus, die sich auf der einen Seite über das slowenische Soča-Tal bis zum Triglav-Massiv und auf der anderen Flanke bis zur Adriamündung dieses Flusses zwischen Grado und Monfalcone erstreckt. Isonzo heißt die Soča auf italienischem Boden.

Die Geburt einer Glocke steht am Ende eines nervenzehrenden und schweißtreibenden Prozesses. Erst, wenn sie nach dem Guss abgekühlt aus der Erde gegraben wird und der erste Anschlag erfolgt, wissen die Handwerker, ob sie volltönend und in der richtigen Frequenz erklingt. Zahlreiche dieser Wunschkinder hat die Erdinger Glockengießerei zwischen 1850 und 1971 zur Welt gebracht. Für ihren Wohlklang gefeiert wurden die tonnenschweren Bronzeriesen des Traditionsbetriebs überall. Das tontiefste Exemplar Bayerns (nach der Christus-Salvator-Glocke in Kloster Scheyern) ist die Jubiläumsglocke im Turm von St. Peter in München, von dem man bei klarem Wetter die Berge sieht. Sie stammt ebenso aus Erding wie das Geläut in der Benediktinerabtei Santa Maria de Montserrat bei Barcelona oder die Marienglocke der voralpinen Klosterkirche Andechs.

Die Geburt einer Glocke steht am Ende eines nervenzehrenden und schweißtreibenden Prozesses. Erst, wenn sie nach dem Guss abgekühlt aus der Erde gegraben wird und der erste Anschlag erfolgt, wissen die Handwerker, ob sie volltönend und in der richtigen Frequenz erklingt. Zahlreiche dieser Wunschkinder hat die Erdinger Glockengießerei zwischen 1850 und 1971 zur Welt gebracht. Für ihren Wohlklang gefeiert wurden die tonnenschweren Bronzeriesen des Traditionsbetriebs überall. Das tontiefste Exemplar Bayerns (nach der Christus-Salvator-Glocke in Kloster Scheyern) ist die Jubiläumsglocke im Turm von St. Peter in München, von dem man bei klarem Wetter die Berge sieht. Sie stammt ebenso aus Erding wie das Geläut in der Benediktinerabtei Santa Maria de Montserrat bei Barcelona oder die Marienglocke der voralpinen Klosterkirche Andechs. Seit vergangenem Herbst zieht ein stilisierter Glockenturm auf der Erdinger Fehlbachbrücke die Blicke auf sich und ruft Erinnerungen an dieses faszinierende Metier wach. Der Münchner Künstler Christian Hinz ist dafür tief in die Historie der Erdinger Gießerei eingetaucht.

Seit vergangenem Herbst zieht ein stilisierter Glockenturm auf der Erdinger Fehlbachbrücke die Blicke auf sich und ruft Erinnerungen an dieses faszinierende Metier wach. Der Münchner Künstler Christian Hinz ist dafür tief in die Historie der Erdinger Gießerei eingetaucht.

Und es gibt noch einen Grund, warum uns dieses Kunstwerk trotz seines kühlen Materials so herzerwärmt. In den Rundstäben hat Christian Hinz 1500 Schlösser eingehängt und auf 500 davon die Namen von Glockengießern, Glocken, deren Größe, Schlagton und Standort geprägt. Allesamt aus der Erdinger Gießerei, versteht sich. Wer mag, kann sich bei den verbleibenden Vorhängeschlössern als Poetin oder Poet betätigen und einen Spruch von Künstlerhand eingravieren lassen. Viele Liebesbekundungen sind bereits darunter. Reichlich Neugierde hat bei Christian Hinz eine Zahlenreihe erzeugt, die ein Erdinger Bürger in Auftrag gegeben hat: „Niemand außer ihm weiß, was dieser Code bedeutet.“

Und es gibt noch einen Grund, warum uns dieses Kunstwerk trotz seines kühlen Materials so herzerwärmt. In den Rundstäben hat Christian Hinz 1500 Schlösser eingehängt und auf 500 davon die Namen von Glockengießern, Glocken, deren Größe, Schlagton und Standort geprägt. Allesamt aus der Erdinger Gießerei, versteht sich. Wer mag, kann sich bei den verbleibenden Vorhängeschlössern als Poetin oder Poet betätigen und einen Spruch von Künstlerhand eingravieren lassen. Viele Liebesbekundungen sind bereits darunter. Reichlich Neugierde hat bei Christian Hinz eine Zahlenreihe erzeugt, die ein Erdinger Bürger in Auftrag gegeben hat: „Niemand außer ihm weiß, was dieser Code bedeutet.“

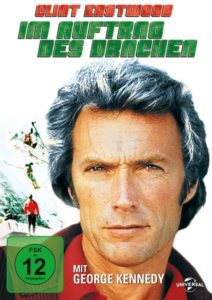

Als Drehort sind die Alpen einsame Spitze. Doch nicht jedes Werk, das hier entstand, wird auch als Bergfilm wahrgenommen. Wir stellen Fundstücke abseits des klassischen Genres vor, vom Klischee des Helden im Fels befreit:

Als Drehort sind die Alpen einsame Spitze. Doch nicht jedes Werk, das hier entstand, wird auch als Bergfilm wahrgenommen. Wir stellen Fundstücke abseits des klassischen Genres vor, vom Klischee des Helden im Fels befreit:  Der Älteste lebt aus mysteriösen Gründen auf dem Dachboden versteckt. Der Zweitgeborene begehrt die Mutter und wird sich nach ihrer gemeinsamen Liebesnacht vom Berggipfel stürzen. Der dritte Sohn – Jahrgangsbester auf dem örtlichen Butler-Gymnasium – besiegelt das Schicksal der Familie mit seinem empfindlichen Ehrgefühl.

Der Älteste lebt aus mysteriösen Gründen auf dem Dachboden versteckt. Der Zweitgeborene begehrt die Mutter und wird sich nach ihrer gemeinsamen Liebesnacht vom Berggipfel stürzen. Der dritte Sohn – Jahrgangsbester auf dem örtlichen Butler-Gymnasium – besiegelt das Schicksal der Familie mit seinem empfindlichen Ehrgefühl.

Doch was trieb dieses cinemagische Urgestein, das heute im Alter von 91 Jahren als Darsteller eine erschütternde Zerbrechlichkeit zulässt, seinerzeit ins Schweizer Hochgebirge?

Doch was trieb dieses cinemagische Urgestein, das heute im Alter von 91 Jahren als Darsteller eine erschütternde Zerbrechlichkeit zulässt, seinerzeit ins Schweizer Hochgebirge?

Für einen kurzen Moment zeigt sich der Himmel über Salzburg an diesem Starkregenwochenende in schönstem Blau-Weiß. Glück gehabt, denn bei einer durchgängig grauen Wolkenschicht funktioniert das Spektakel mit dem Opaion, diesem ovalen Himmelsloch in James Turrells „Sky Space“ gleich weniger gut; dann versinkt der Kunstraum auf dem Mönchsberg nämlich ebenfalls in Grautönen. Wohingegen er jeweils zur Dämmerung minutenlang im farbigen Helldunkel der Turrell’schen Lightshow changiert. Licht ist alles.

Für einen kurzen Moment zeigt sich der Himmel über Salzburg an diesem Starkregenwochenende in schönstem Blau-Weiß. Glück gehabt, denn bei einer durchgängig grauen Wolkenschicht funktioniert das Spektakel mit dem Opaion, diesem ovalen Himmelsloch in James Turrells „Sky Space“ gleich weniger gut; dann versinkt der Kunstraum auf dem Mönchsberg nämlich ebenfalls in Grautönen. Wohingegen er jeweils zur Dämmerung minutenlang im farbigen Helldunkel der Turrell’schen Lightshow changiert. Licht ist alles.