Für mich besteht der größte Luxus einer Schlossbesichtigung in der Vorstellung, sich für einen Moment an diesem Ort ganz zu Hause zu fühlen. Und der Frage, wie ich mir in den fürstlichen Gemächern und royalen Gartenanlagen die Zeit wohl am herrlichsten vertreiben könnte. Grandioses Kopfkino. Allerdings schränkt die Menge der Mitwirkenden diese Art von Genuss empfindlich ein: Bei 1, 4 Millionen jährlichen Neuschwanstein-Gästen etwa kann keine Stimmung aufkommen.

Für mich besteht der größte Luxus einer Schlossbesichtigung in der Vorstellung, sich für einen Moment an diesem Ort ganz zu Hause zu fühlen. Und der Frage, wie ich mir in den fürstlichen Gemächern und royalen Gartenanlagen die Zeit wohl am herrlichsten vertreiben könnte. Grandioses Kopfkino. Allerdings schränkt die Menge der Mitwirkenden diese Art von Genuss empfindlich ein: Bei 1, 4 Millionen jährlichen Neuschwanstein-Gästen etwa kann keine Stimmung aufkommen.

Lieber sehe ich mir zum ungefähr einhundertsten Mal Luchino Viscontis Filmjuwel Ludwig II. an, das 1972 an Originalschauplätzen wie Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee und Nymphenburg gedreht wurde.

Glücklicherweise liegt Schloss Linderhof so abgeschieden im Graswangtal, dass dieses zwischen den steilen Hängen des Ammergebirges kauernde Lieblingsdomizil Ludwigs II. zumindest in den Wintermonaten mit absoluter Ruhe überrascht. Unter der Woche, versteht sich. Schlossführungen finden nach wie vor in kleinen Gruppen statt. Den weitläufigen Park hingegen hat man fast für sich alleine.

Mit ein wenig Fantasie lassen sich der englische Landschaftsgarten als auch die italianisierenden Terrassen- und Kaskadenanlagen wie ein zeitgenössisches Kunstareal durchwandern.

Alle Parkbauten – außer dem sogenannten Königshäuschen – liegen im Dornröschenschlaf, die Wasserspiele sind eingestellt. Steinerne Figuren und Zinkgussvasen werden mit maßgefertigten Einhausungen geschützt. Manche erinnern an die Freiluftskulpturen und amorphen Passstücke von Franz West, die mit ihren ungeschönten Nahtstellen und ruppigen Oberflächen als unförmige Auswüchse „Neurosen sichtbar machen“, wie der Künstler einmal sagte.

Alle Parkbauten – außer dem sogenannten Königshäuschen – liegen im Dornröschenschlaf, die Wasserspiele sind eingestellt. Steinerne Figuren und Zinkgussvasen werden mit maßgefertigten Einhausungen geschützt. Manche erinnern an die Freiluftskulpturen und amorphen Passstücke von Franz West, die mit ihren ungeschönten Nahtstellen und ruppigen Oberflächen als unförmige Auswüchse „Neurosen sichtbar machen“, wie der Künstler einmal sagte.

Hoch über der Terrassenanlage ragt ein griechischer Rundtempel auf, im Zentrum eine marmorne Venusfigur mit zwei Amoretten. Den Monopteros umgibt ein Reifrock aus Plastikplanen, als hätten Christo und Jeanne-Claude diese Abdeckung ersonnen. Und auf der Nordseite des Schlosses lässt eine verhüllte Neptungruppe, die den unteren Abschluss der Kaskade bildet, an die Wrapped Objects des Künstlerpaares denken.

Hoch über der Terrassenanlage ragt ein griechischer Rundtempel auf, im Zentrum eine marmorne Venusfigur mit zwei Amoretten. Den Monopteros umgibt ein Reifrock aus Plastikplanen, als hätten Christo und Jeanne-Claude diese Abdeckung ersonnen. Und auf der Nordseite des Schlosses lässt eine verhüllte Neptungruppe, die den unteren Abschluss der Kaskade bildet, an die Wrapped Objects des Künstlerpaares denken.

Auch Hundinghütte und Einsiedelei des Gurnemanz liegen hermetisch verschlossen am östlichen Parkrand. In diesen stillen Winkel verirrt sich heute kaum jemand. Ludwig II. nutzte die von den Bühnenbildern aus den Wagner-Opern Parsifal beziehungsweise Walküre inspirierten Klausen als Rückzugsorte zur Lektüre oder um zwischen Bärenhäuten an seiner Privatmythologie weiterzuspinnen. Derart abgeriegelt wird die Architektur zur Skulptur und die Fiktion wandelt sich zur Realität. Vor allem die Einsiedelei wirkt mit ihrem windschiefen, von Baumstämmen gestützten Schindeldach wie ein Vorgängermodell zu Mark Dions Witches‘ Cottage, erst 2022 im Morsbroicher Skulpturenpark entstanden. Die Kunst, in allem Kunst zu sehen, hier lässt sie sich vorzüglich trainieren.

Auch Hundinghütte und Einsiedelei des Gurnemanz liegen hermetisch verschlossen am östlichen Parkrand. In diesen stillen Winkel verirrt sich heute kaum jemand. Ludwig II. nutzte die von den Bühnenbildern aus den Wagner-Opern Parsifal beziehungsweise Walküre inspirierten Klausen als Rückzugsorte zur Lektüre oder um zwischen Bärenhäuten an seiner Privatmythologie weiterzuspinnen. Derart abgeriegelt wird die Architektur zur Skulptur und die Fiktion wandelt sich zur Realität. Vor allem die Einsiedelei wirkt mit ihrem windschiefen, von Baumstämmen gestützten Schindeldach wie ein Vorgängermodell zu Mark Dions Witches‘ Cottage, erst 2022 im Morsbroicher Skulpturenpark entstanden. Die Kunst, in allem Kunst zu sehen, hier lässt sie sich vorzüglich trainieren.

Was natürlich auch daran liegt, dass Ludwig II. für sein mythisches Erleben Berge versetzte. „Oh, es ist nothwendig, sich solche Paradiese zu schaffen, solche poetischen Zufluchtsorte, wo man auf einige Zeit die schauderhafte Zeit, in der wir leben, vergessen kann“, schrieb er 1869 an seine Nanny, die Baronin Leonrod.

Natürlich beginnt und endet die Historie Linderhofs nicht mit den exzentrischen Zier- und Nutzbauten des empfindsamen Wittelsbachers.

Im Königshäuschen, der Urzelle des heutigen Schlosses, rollt die aktuelle Ausstellung „Vom Lydner-Hof zum Schloss“ die gesamte Geschichte auf: angefangen beim Namensstifter Hans Linder, der hier ab 1479 einen Hof bewirtschaftete, über Königin Marie von Bayern – Ludwigs Mutter –, die in einer feschen Tracht aus schwarzem Loden auf die Berge stieg und als eine der ersten bayerischen Alpinistinnen gelten darf, bis hin zu den touristischen Anfängen im August 1886. Übrigens nur wenige Wochen, nachdem der Kini am 13. Juni im Starnberger See tot aufgefunden worden war.

Im Königshäuschen, der Urzelle des heutigen Schlosses, rollt die aktuelle Ausstellung „Vom Lydner-Hof zum Schloss“ die gesamte Geschichte auf: angefangen beim Namensstifter Hans Linder, der hier ab 1479 einen Hof bewirtschaftete, über Königin Marie von Bayern – Ludwigs Mutter –, die in einer feschen Tracht aus schwarzem Loden auf die Berge stieg und als eine der ersten bayerischen Alpinistinnen gelten darf, bis hin zu den touristischen Anfängen im August 1886. Übrigens nur wenige Wochen, nachdem der Kini am 13. Juni im Starnberger See tot aufgefunden worden war.

Leider ist die kleine Schau derzeit bloß an Sonn- und Feiertagen sowie in den bayerischen Schulferien geöffnet. Dann braucht es viel Vorstellungskraft, um sich inmitten des Getümmels den Märchenkönig herbei zu imaginieren: Wie er auf seinem geliebten Apfelschimmel Cosa Rara reitet, immer tiefer in den englischen Landschaftsgarten hinein, der so malerisch in den steilen Bergwald übergeht.

Text und Fotos © Alexandra González

Ausstellung „Vom Lynder-Hof zum Schloss“: jeden Sonntag sowie an Feiertagen und in den bayerischen Schulferien von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Sommersaison mit den täglichen und längeren Öffnungszeiten beginnt am 23. März 2024.

Vanessa Voit, „Vom Lynder-Hof zum Schloss“, Bayerische Verw. d. staatl. Schlösser, Gärten u. Seen (Verlag) 978-3-941637-16-0 (ISBN), 12 €.

Eines der beeindruckendsten Landschaftswerke, die Turner in der Schweiz schuf, ist „Niedergang einer Lawine in Graubünden“ von 1810. Seit dem Wochenende ist es, neben 40 anderen Gemälden sowie 40 Aquarellen und Zeichnungen aus allen Schaffensphasen, in der Münchner Schau zu sehen. Für mich ist dieses Bild von vor über 200 Jahren jetzt eines der Meisterwerke im Kunstbau des Lenbachhauses. Die nächsten vier Monate könnt ihr es euch dort anschauen.

Eines der beeindruckendsten Landschaftswerke, die Turner in der Schweiz schuf, ist „Niedergang einer Lawine in Graubünden“ von 1810. Seit dem Wochenende ist es, neben 40 anderen Gemälden sowie 40 Aquarellen und Zeichnungen aus allen Schaffensphasen, in der Münchner Schau zu sehen. Für mich ist dieses Bild von vor über 200 Jahren jetzt eines der Meisterwerke im Kunstbau des Lenbachhauses. Die nächsten vier Monate könnt ihr es euch dort anschauen. Alberto Giacometti im Münchner Umland – und dann gleich mit rund 100 Exponaten! Das ist ein ziemlich guter erster Aufschlag, den Annette Vogel, die neue

Alberto Giacometti im Münchner Umland – und dann gleich mit rund 100 Exponaten! Das ist ein ziemlich guter erster Aufschlag, den Annette Vogel, die neue

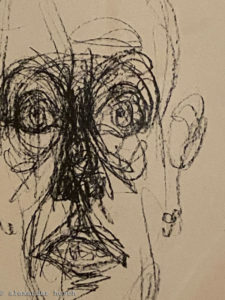

Bronzeskulpturen mit den doppelten Sockeln, einige Gemälde, viele Zeichnungen, Litho- und Fotografien aus den 1930er bis 1960er Jahren die drei verwinkelten Etagen. Der Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti (1901-1966), der mal den Surrealisten, dann wieder mehr den Existenzialisten nahestand, hat sie alle geschaffen. In Paris, wo er fünf Jahrzehnte sein Atelier hatte. Und der Sammler Helmut Klewan, einst Galerist in Wien und München, in Penzberg jetzt der einzige Leihgeber, hat diese Schätze früh für sich erworben. In der Tat ist Giacomettti heute einer der berühmtesten und teuersten Künstler des 20. Jahrhunderts.

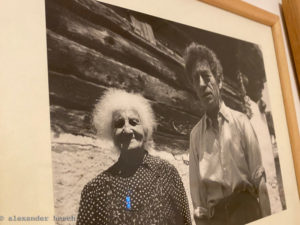

Bronzeskulpturen mit den doppelten Sockeln, einige Gemälde, viele Zeichnungen, Litho- und Fotografien aus den 1930er bis 1960er Jahren die drei verwinkelten Etagen. Der Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti (1901-1966), der mal den Surrealisten, dann wieder mehr den Existenzialisten nahestand, hat sie alle geschaffen. In Paris, wo er fünf Jahrzehnte sein Atelier hatte. Und der Sammler Helmut Klewan, einst Galerist in Wien und München, in Penzberg jetzt der einzige Leihgeber, hat diese Schätze früh für sich erworben. In der Tat ist Giacomettti heute einer der berühmtesten und teuersten Künstler des 20. Jahrhunderts. Nicht vergessen werden darf, dass hier auch ein Gruß von den südlichen Alpen an die nördlichen Voralpen ergeht: Giacometti (li. mit seiner Mutter) wuchs als Spross einer Künstlerfamilie im Graubündner Hochtal Bergell auf. Seine Arbeiten bleiben nun einen Sommer lang im bayerischen Oberland: Unter den breiten Schultern der 1801 Meter hohen Benediktenwand.

Nicht vergessen werden darf, dass hier auch ein Gruß von den südlichen Alpen an die nördlichen Voralpen ergeht: Giacometti (li. mit seiner Mutter) wuchs als Spross einer Künstlerfamilie im Graubündner Hochtal Bergell auf. Seine Arbeiten bleiben nun einen Sommer lang im bayerischen Oberland: Unter den breiten Schultern der 1801 Meter hohen Benediktenwand. Ausstellung „Alberto Giacometti – Mensch und Raum – Aus der Sammlung Klewan“ / Museum Penzberg Sammlung Campendonk / Bis 8. Oktober 2023, Di-So 10-17 Uhr / museum-penzberg.de . – Aus München braucht man über die Autobahn 45 Minuten. Die Bahn fährt stündlich. Der Fußweg vom Bahnhof zum Museum dauert 10 Minuten.

Ausstellung „Alberto Giacometti – Mensch und Raum – Aus der Sammlung Klewan“ / Museum Penzberg Sammlung Campendonk / Bis 8. Oktober 2023, Di-So 10-17 Uhr / museum-penzberg.de . – Aus München braucht man über die Autobahn 45 Minuten. Die Bahn fährt stündlich. Der Fußweg vom Bahnhof zum Museum dauert 10 Minuten. Auf dem Kolovrat-Kamm herrscht Stille. Nur das Gurren eines Birkhuhns wird vom Wind herübergetragen. Unter den blaugrauen Wolkenmassen breitet sich eine Landschaft aus, die sich auf der einen Seite über das slowenische Soča-Tal bis zum Triglav-Massiv und auf der anderen Flanke bis zur Adriamündung dieses Flusses zwischen Grado und Monfalcone erstreckt. Isonzo heißt die Soča auf italienischem Boden.

Auf dem Kolovrat-Kamm herrscht Stille. Nur das Gurren eines Birkhuhns wird vom Wind herübergetragen. Unter den blaugrauen Wolkenmassen breitet sich eine Landschaft aus, die sich auf der einen Seite über das slowenische Soča-Tal bis zum Triglav-Massiv und auf der anderen Flanke bis zur Adriamündung dieses Flusses zwischen Grado und Monfalcone erstreckt. Isonzo heißt die Soča auf italienischem Boden.

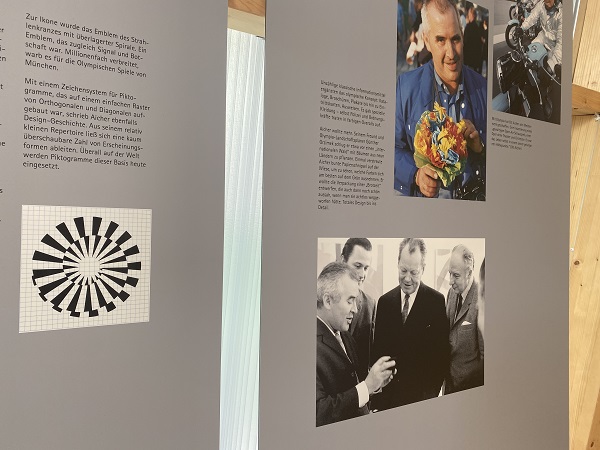

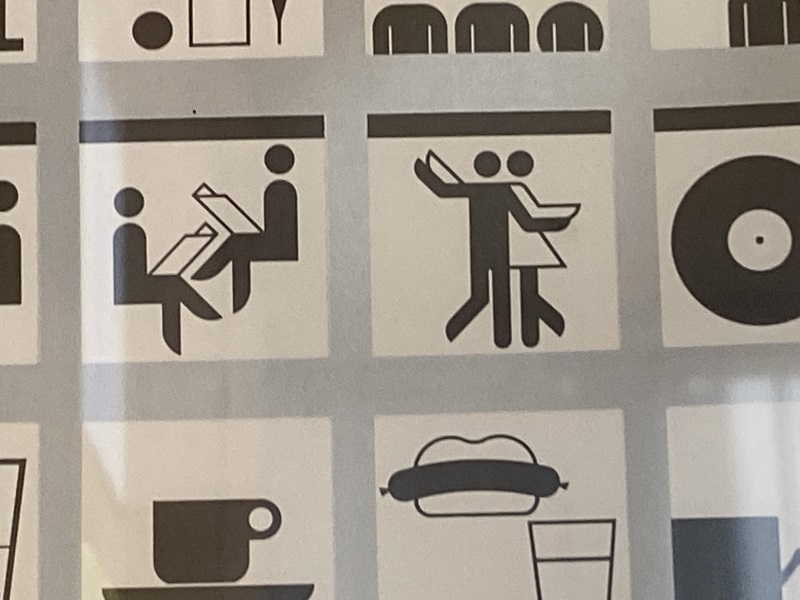

Das Erscheinungsbild von Olympia 1972: Wenn das gestalterische Wirken von Otl Aicher (1922-91) auch viel umfassender ist – selbst Laien wird mit diesem Highlight klar, wie sehr er für jedermann sichtbar in den Alltag hineinwirkte. Aicher, der

Das Erscheinungsbild von Olympia 1972: Wenn das gestalterische Wirken von Otl Aicher (1922-91) auch viel umfassender ist – selbst Laien wird mit diesem Highlight klar, wie sehr er für jedermann sichtbar in den Alltag hineinwirkte. Aicher, der  sowie zahlreiche Firmen wie Erco, Bulthaup, Lufthansa und Braun als Gestalter beraten und mit einer Corporate Identity versehen – damals ein völlig neuer Begriff. Nach der Sommerolympiade 1972, deren vielfarbig gestreifter Waldi bis heute noch höchst lebendig als eine Art zusätzliches München Wahrzeichen existiert, zog es den Ulmer Otl Aicher in die Allgäuer Voralpen. In der Zurückgezogenheit mit stetem Blick auf die Berge entstand 1987 die Schriftfamilie Rotis. Sie ist Aichers einzige kommerzielle Schrift, deren schlichte Noblesse an die Schriften des Bauhauses anknüpfte. Sie sah sowohl mit wie auch ohne Serifen gnadenlos gut aus. Aicher hatte ein neues Leseverhalten ausgemacht und dafür eine Form gefunden.

sowie zahlreiche Firmen wie Erco, Bulthaup, Lufthansa und Braun als Gestalter beraten und mit einer Corporate Identity versehen – damals ein völlig neuer Begriff. Nach der Sommerolympiade 1972, deren vielfarbig gestreifter Waldi bis heute noch höchst lebendig als eine Art zusätzliches München Wahrzeichen existiert, zog es den Ulmer Otl Aicher in die Allgäuer Voralpen. In der Zurückgezogenheit mit stetem Blick auf die Berge entstand 1987 die Schriftfamilie Rotis. Sie ist Aichers einzige kommerzielle Schrift, deren schlichte Noblesse an die Schriften des Bauhauses anknüpfte. Sie sah sowohl mit wie auch ohne Serifen gnadenlos gut aus. Aicher hatte ein neues Leseverhalten ausgemacht und dafür eine Form gefunden. und ein Leben mit der Natur, wie es heute für sehr viele Menschen ein Ideal ist. Im kleinen Ort Rotis bei Leutkirch – zwischen Memmingen und Wangen – kaufte er damals ein vier Hektar großes Grundstück und baute zwischen 1972 und 1976 rund um eine alte Mühle,

und ein Leben mit der Natur, wie es heute für sehr viele Menschen ein Ideal ist. Im kleinen Ort Rotis bei Leutkirch – zwischen Memmingen und Wangen – kaufte er damals ein vier Hektar großes Grundstück und baute zwischen 1972 und 1976 rund um eine alte Mühle, ein steinernes Wohnhaus und einen Stall neue, teilweise aufgeständerte Atelierhäuser und Werkstätten aus Holz für sich, seine Familie und Mitarbeiter aus den Welten Fotografie, Typografie, Druckerei und Design.

ein steinernes Wohnhaus und einen Stall neue, teilweise aufgeständerte Atelierhäuser und Werkstätten aus Holz für sich, seine Familie und Mitarbeiter aus den Welten Fotografie, Typografie, Druckerei und Design. Die aktuelle kleine, feine Münchner Schau „Otl Aicher 100“ im Pavillon 333 passt bestens zu Aichers Konzepten. Auch die Studenten der TU-Lehrstühle von Hermann Kaufmann und Florian Nagler haben 2021 in ihrer Architektur für das hölzerne, von einer durchsichtigen Polycarbonathülle und einem Textilvorhang umgebene Bauwerk zeitgemäße Zielsetzungen der Angemessenheit, Natürlich- und Zweckmäßigkeit verinnerlicht. Direkt vor

Die aktuelle kleine, feine Münchner Schau „Otl Aicher 100“ im Pavillon 333 passt bestens zu Aichers Konzepten. Auch die Studenten der TU-Lehrstühle von Hermann Kaufmann und Florian Nagler haben 2021 in ihrer Architektur für das hölzerne, von einer durchsichtigen Polycarbonathülle und einem Textilvorhang umgebene Bauwerk zeitgemäße Zielsetzungen der Angemessenheit, Natürlich- und Zweckmäßigkeit verinnerlicht. Direkt vor der Pinakothek der Moderne kann man sich in der Türkenstraße noch bis 28. Mai einen Eindruck davon machen: Der Pavillon ist vorübergehend mit orangen Schalensitzen ausgestattet, die einst 1972 für die olympischen Regattarennen in Schleißheim aufgestellt waren, außerdem mit Aichers markantem Tisch-Entwurf, den berühmten Piktogrammen und vielen Details aus seinem Entwerferleben. Im Hochsommer gibt es für die sehr gelungene Ausstellung mit vielen Schautafeln, Möbeln, grafischen Entwürfen und Fotos einen zweiten Münchner Termin: im Kulturzentrum Pasinger Fabrik, zwischen 7. Juli und 14. August. Spätestens da sollte man hin.

der Pinakothek der Moderne kann man sich in der Türkenstraße noch bis 28. Mai einen Eindruck davon machen: Der Pavillon ist vorübergehend mit orangen Schalensitzen ausgestattet, die einst 1972 für die olympischen Regattarennen in Schleißheim aufgestellt waren, außerdem mit Aichers markantem Tisch-Entwurf, den berühmten Piktogrammen und vielen Details aus seinem Entwerferleben. Im Hochsommer gibt es für die sehr gelungene Ausstellung mit vielen Schautafeln, Möbeln, grafischen Entwürfen und Fotos einen zweiten Münchner Termin: im Kulturzentrum Pasinger Fabrik, zwischen 7. Juli und 14. August. Spätestens da sollte man hin.

immer von sich behaupten, sie würden gern in einem Tiny house leben: ein gemütliches Haus in der Natur ohne Schnickschnack, aber mit viel Aussicht und genügend Platz. Das Lokal mit Panoramaterrasse liegt nur knapp überhalb des Hahnenkamms. Die beiden Stationen für dessen Bergbahn hat Walde übrigens auch gebaut, schon 1927. Durch sie gleiten auch dieses Jahr wieder alle Skistars der Welt zum Starthäusl der beiden Streifabfahrten.

immer von sich behaupten, sie würden gern in einem Tiny house leben: ein gemütliches Haus in der Natur ohne Schnickschnack, aber mit viel Aussicht und genügend Platz. Das Lokal mit Panoramaterrasse liegt nur knapp überhalb des Hahnenkamms. Die beiden Stationen für dessen Bergbahn hat Walde übrigens auch gebaut, schon 1927. Durch sie gleiten auch dieses Jahr wieder alle Skistars der Welt zum Starthäusl der beiden Streifabfahrten.

Tote Bauwerke sind, solange sie gut aussehen, besser als jedes hässliche neue Archi-Nichts. Davon lebt der traumschöne Ski-Ort Bad Gastein im Salzburger Land prächtig. Berliner und andere westliche Hipster, Moskauer und andere östliche Oligarchen streifen seit Jahren wonnevoll durch eine Wintermärchen-Topografie aus kaiserlichen Kurparks, Wasserfällen und verlassenen Grand Hotels.

Tote Bauwerke sind, solange sie gut aussehen, besser als jedes hässliche neue Archi-Nichts. Davon lebt der traumschöne Ski-Ort Bad Gastein im Salzburger Land prächtig. Berliner und andere westliche Hipster, Moskauer und andere östliche Oligarchen streifen seit Jahren wonnevoll durch eine Wintermärchen-Topografie aus kaiserlichen Kurparks, Wasserfällen und verlassenen Grand Hotels. Schon öfter haben wir bei Alpine Kultur über neue Schutzhütten, Bücher oder Ausstellungen des Deutschen Alpenvereins berichtet. Jetzt ist es einmal umgekehrt: Die Redaktion der alpinwelt, Vierteljahresschrift der Sektionen München & Oberland des DA

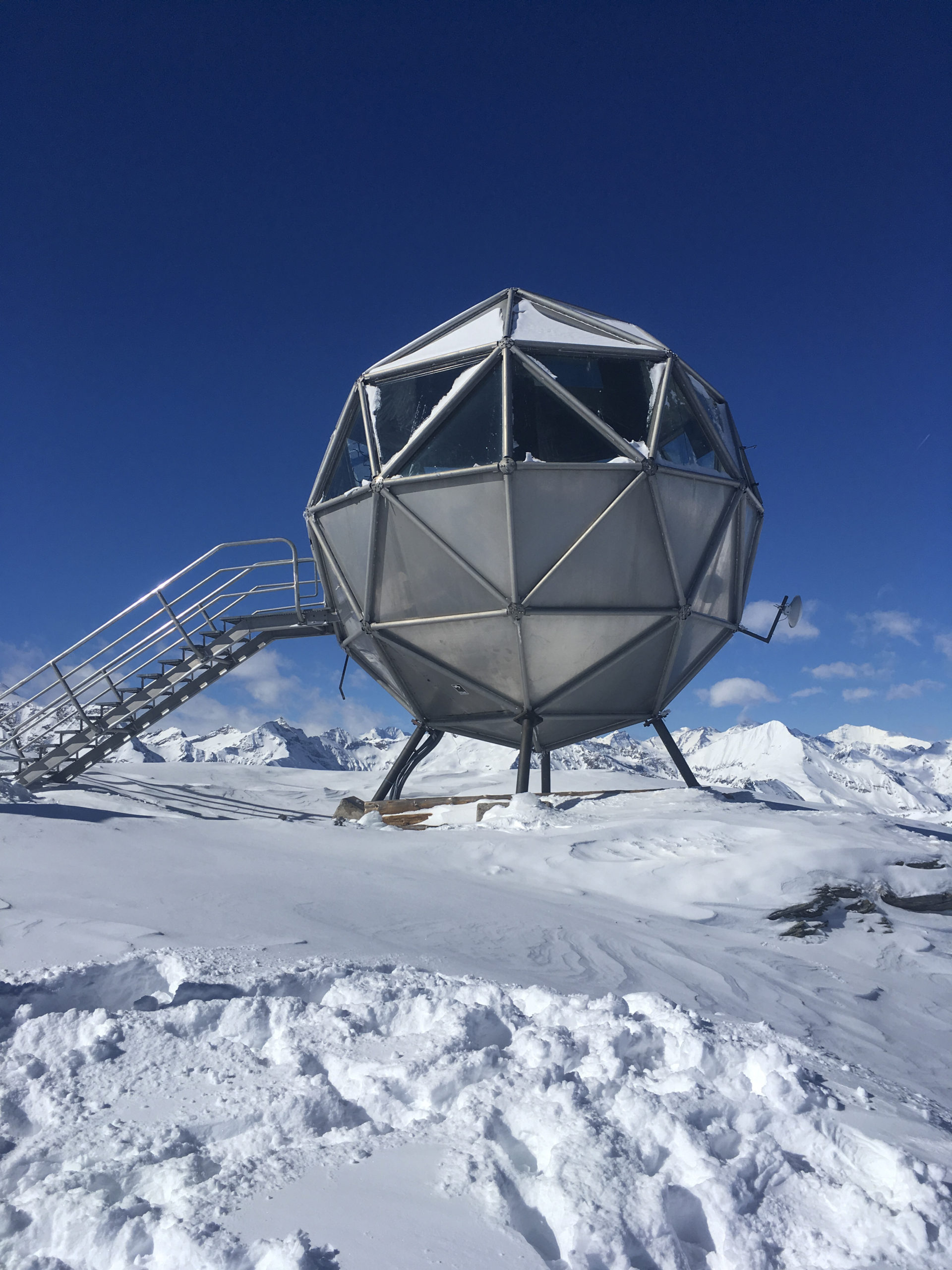

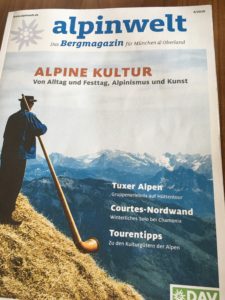

Schon öfter haben wir bei Alpine Kultur über neue Schutzhütten, Bücher oder Ausstellungen des Deutschen Alpenvereins berichtet. Jetzt ist es einmal umgekehrt: Die Redaktion der alpinwelt, Vierteljahresschrift der Sektionen München & Oberland des DA Retrobauten der 1970-er-Jahre unter den Gipfeln klug wiederverwenden kann. Und wie zwischen Steinriesen, Hügeln, Wäldern und Wiesen Flächenfraß und Monsterstadelei zu vermeiden sind. Unsere Bilder zeigen, von oben nach unten, die Hüttentürme des Hotels Tannerhof in Bayrischzell (Architekt Florian Nagler) von 2011, das Cover der aktuellen alpinwelt, die Kapelle Salgenreute (2017) in Krumbach, Vorarlberg (Architekt Bernardo Bader) und die Frühstücks-Kugel von 1972 inmitten des Tauerngebirges, oberhalb von Sportgastein am Liftende des Gebiets Ski Amadé (Architekt Gerhard Garstenauer).

Retrobauten der 1970-er-Jahre unter den Gipfeln klug wiederverwenden kann. Und wie zwischen Steinriesen, Hügeln, Wäldern und Wiesen Flächenfraß und Monsterstadelei zu vermeiden sind. Unsere Bilder zeigen, von oben nach unten, die Hüttentürme des Hotels Tannerhof in Bayrischzell (Architekt Florian Nagler) von 2011, das Cover der aktuellen alpinwelt, die Kapelle Salgenreute (2017) in Krumbach, Vorarlberg (Architekt Bernardo Bader) und die Frühstücks-Kugel von 1972 inmitten des Tauerngebirges, oberhalb von Sportgastein am Liftende des Gebiets Ski Amadé (Architekt Gerhard Garstenauer).  Die alpinwelt gibt es nicht am Kiosk. DAV-Mitglieder bekommen sie zugeschickt. Sie liegt außerdem in zahlreichen Sportfach- und Klettergeschäften in und rund um München kostenlos aus. Oder Link zum Download des Heftes anklicken:

Die alpinwelt gibt es nicht am Kiosk. DAV-Mitglieder bekommen sie zugeschickt. Sie liegt außerdem in zahlreichen Sportfach- und Klettergeschäften in und rund um München kostenlos aus. Oder Link zum Download des Heftes anklicken: