Mit dem Auge eines Kabarettisten macht sich Lois Hechenblaikner immer wieder nach Ischgl auf: Um in den Schifahrermonaten den Ort und seine Spaßfolterexzesse zu dokumentieren. Seit 26 Jahren. Da tun sich ein paar Fragen auf: Ist der Fotograf, was Musik und Ästhetik angeht, vielleicht selbst Masochist? Oder locken dort im Verborgenen die Fifty Shades of White? Die Antwort ist einfacher und komplizierter zugleich: „So etwas muss eine Einschreibung auf der Seelenlandschaft sein, sonst tust du dir das nicht an“, sagte der Tiroler gerade zur SZ und begründete seinen Zwang biografisch: Er sei – im Alpbachtal – selbst als Sohn einer Gastwirtsfamilie aufgewachsen.

Mit dem Auge eines Kabarettisten macht sich Lois Hechenblaikner immer wieder nach Ischgl auf: Um in den Schifahrermonaten den Ort und seine Spaßfolterexzesse zu dokumentieren. Seit 26 Jahren. Da tun sich ein paar Fragen auf: Ist der Fotograf, was Musik und Ästhetik angeht, vielleicht selbst Masochist? Oder locken dort im Verborgenen die Fifty Shades of White? Die Antwort ist einfacher und komplizierter zugleich: „So etwas muss eine Einschreibung auf der Seelenlandschaft sein, sonst tust du dir das nicht an“, sagte der Tiroler gerade zur SZ und begründete seinen Zwang biografisch: Er sei – im Alpbachtal – selbst als Sohn einer Gastwirtsfamilie aufgewachsen.

Jetzt hat die Coronakrise das eigentlich multiple Problemphänomen der Après- Skistadelwelten auf ein einziges Stichwort reduziert, das inzwischen schon wie eine Diagnose klingt: Ischgl. Behördenversagen und Leichtfertigkeit sorgten für die Sofort-Ansteckung von Skifahrern aus aller Welt mit Covid-19 und für katastrophale Presse überall. Ein Vertrauensschock, von dem sich der Ort so schnell nicht erholen wird.

Skistadelwelten auf ein einziges Stichwort reduziert, das inzwischen schon wie eine Diagnose klingt: Ischgl. Behördenversagen und Leichtfertigkeit sorgten für die Sofort-Ansteckung von Skifahrern aus aller Welt mit Covid-19 und für katastrophale Presse überall. Ein Vertrauensschock, von dem sich der Ort so schnell nicht erholen wird.

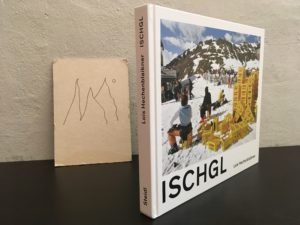

Nun ist gerade Hechenblaikners gleichnamiger Fotoband erschienen, – wie die Vorgänger „Volksmusik“ und „Winter Wonderland“ beim Steidl Verlag. Der Fotograf konnte dafür aus 9000 Ischgl-Fotos wählen. Stilistisch ist er mit seiner Leica meist in den Spuren der anekdotischen und der dokumentarischen Pressefotografie des 20. Jahrhunderts unterwegs. Zeigen, was ist. Das klingt altmodisch, ist aber ein großes Kompliment. Weil der Tiroler nicht wie andere das tun, bereitwillig auf das Stilmittel der Ironie verzichtet – nur weil das neuerdings bei manchen als politisch unkorrekt gilt. Hechenblaikner urteilt mit jedem Bild. Die Fotos sind laut, der Inhalt kann grob und hässlich sein. Das Werk aber ist gut und subtil. Der Betrachter kann das heftige Urteil teilen. Oder lieber den perfekten Bildaufbau bewundern.

So durchdringt ein schaurigschöner Charme des Schrecklichen das Buch und alle seine Fotos von Betrunkenen und anderweitig Enthemmten. Jodelsuff, Trachtenexzesse und chauvinistische T-Shirt-Botschaften bevölkern darin die Tränken vor den Monsterpensionen, deren Gesamtheit Hechenblaikner neulich – Stephen King lässt grüßen – in einem TV-Beitrag ein „alpines Shining“ genannt hat. Als Ästhet weiß er genau, wie gut den Schlechtwetter-Kompositionen des ewigen Graubraun, Grün und Weiß der Berge im Bild manchmal die grellen Farben der Bierträger, Anoraks oder in Vitrinen geparkten Luxusautos tun. Das macht er sich auf seiner Spurensuche zunutze. Nur für einzelne Aufnahmen holt er Optiken oder Techniken der Becher-Schüler zu Hilfe, wobei diese explizit künstlerischen Fotos mit ihrer Maximalästhetik eher als Thementrenner und wie vegane Beilagen wirken. Das Beef aber kommt blutig.

Bleibt eine Frage: Geht´s nächsten Winter in Ischgl wieder genau so weiter? Keiner weiß es. Fest steht nur, dass garantiert der Fotograf wieder kommen wird. Ein sehr gutes, ein wahrhaftiges Buch.

Bleibt eine Frage: Geht´s nächsten Winter in Ischgl wieder genau so weiter? Keiner weiß es. Fest steht nur, dass garantiert der Fotograf wieder kommen wird. Ein sehr gutes, ein wahrhaftiges Buch.

Text: Alexander Hosch

Lois Hechenblaikner: Ischgl, 2020, Steidl Verlag, 224 Seiten. Fotoband mit einem Essay von Stefan Gmünder. ISBN 978-3-95829-790-6, 34 Euro.

Kärnten liegt, aber fast wie eine Tropenvilla aussieht. Oder im verlassenen, teilrestaurierten Elternhaus an der slowakischen Grenze, wo Prix

Kärnten liegt, aber fast wie eine Tropenvilla aussieht. Oder im verlassenen, teilrestaurierten Elternhaus an der slowakischen Grenze, wo Prix  den legendären Flammenflügel von 1980 auf dem Steirischen Herbst in Graz. Dabei entsteht in der Summe der Eindruck, dass all die kleinen Projekte in der oder rund um die Alpenrepublik – wie das Alban-Berg-Denkmal, das 2016 vor der Wiener Staatsoper aufgestellt wurde – dem Schöpfer Prix persönlich womöglich wichtiger sind als all die Weltarchitekturen der letzten Jahre.

den legendären Flammenflügel von 1980 auf dem Steirischen Herbst in Graz. Dabei entsteht in der Summe der Eindruck, dass all die kleinen Projekte in der oder rund um die Alpenrepublik – wie das Alban-Berg-Denkmal, das 2016 vor der Wiener Staatsoper aufgestellt wurde – dem Schöpfer Prix persönlich womöglich wichtiger sind als all die Weltarchitekturen der letzten Jahre.

„Architektur muss brennen. Wolf D. Prix und coop Himmelb(l)au“, Film von Mathias Frick, navigator film/hook film, DVD, 56 Minuten, 2019, www.navigatorfilm.com

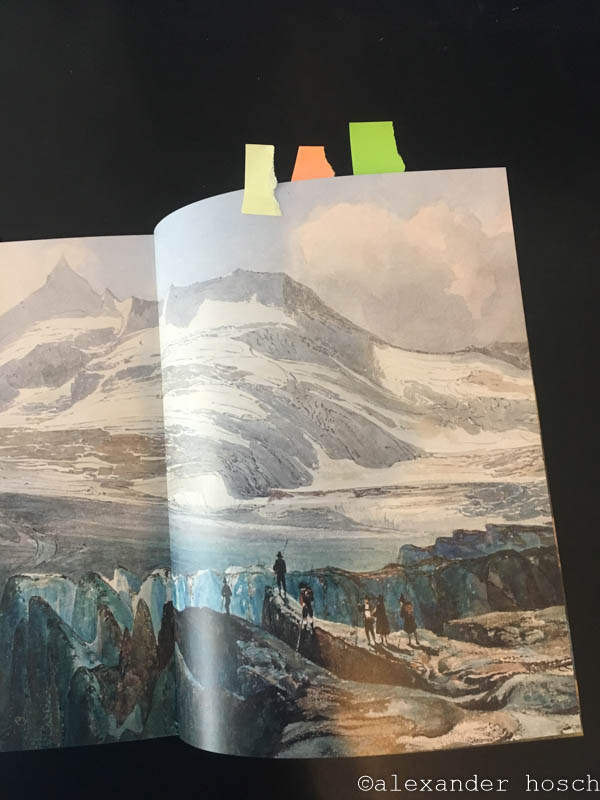

„Architektur muss brennen. Wolf D. Prix und coop Himmelb(l)au“, Film von Mathias Frick, navigator film/hook film, DVD, 56 Minuten, 2019, www.navigatorfilm.com Klimazeugen von der Eiszeit bis zur Gegenwart. Der Autor, Polarforscher und Glaziologe Gernot Patzelt hält den Lügnern und den Leugnern und der menschengemachten Naturzerstörung jetzt die Gletscher selbst entgegen. Mit ihrer Geschichte, mit ihrer Gestalt, mit diesem nagelneuen Buch.

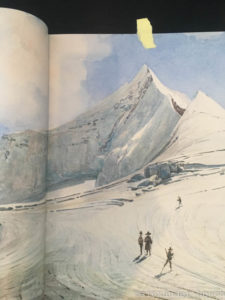

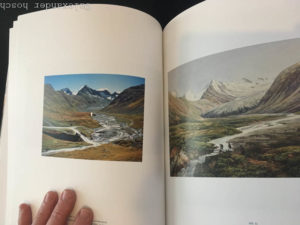

Klimazeugen von der Eiszeit bis zur Gegenwart. Der Autor, Polarforscher und Glaziologe Gernot Patzelt hält den Lügnern und den Leugnern und der menschengemachten Naturzerstörung jetzt die Gletscher selbst entgegen. Mit ihrer Geschichte, mit ihrer Gestalt, mit diesem nagelneuen Buch. Arbeiten der beiden Letzteren, sie waren Kammermaler des österreichischen Erzherzogs Johann, geben diesem neuen Werk sein Gesicht. Der Erzherzog schickte Anfang des 19. Jahrhunderts immer wieder

Arbeiten der beiden Letzteren, sie waren Kammermaler des österreichischen Erzherzogs Johann, geben diesem neuen Werk sein Gesicht. Der Erzherzog schickte Anfang des 19. Jahrhunderts immer wieder  erreichten, mit aktuellen Fotografien ihrer kläglichen Reste. Er ergänzt sein Werk um zahlreiche wissenschaftliche Daten und Fakten der letzten 50.000 Jahre, um Diagramme und Statistiken. So ist ein vielfach lohnendes Monument entstanden – schön, klug und wissenschaftlich, geschmückt von vielen doppelseitigen Ansichten. Wenigstens während man dieses vor wenigen Tagen neu erschienene Buch durchblättert und ansieht, herrscht Eiszeit für dummes Gezwitscher und Gequassel.

erreichten, mit aktuellen Fotografien ihrer kläglichen Reste. Er ergänzt sein Werk um zahlreiche wissenschaftliche Daten und Fakten der letzten 50.000 Jahre, um Diagramme und Statistiken. So ist ein vielfach lohnendes Monument entstanden – schön, klug und wissenschaftlich, geschmückt von vielen doppelseitigen Ansichten. Wenigstens während man dieses vor wenigen Tagen neu erschienene Buch durchblättert und ansieht, herrscht Eiszeit für dummes Gezwitscher und Gequassel. Text: Alexander Hosch

Text: Alexander Hosch „

„ In den letzten Monaten haben mein Blog-Kollege Alexander und ich unsere Köpfe ungewöhnlich selten zusammengesteckt. Dies lag ein wenig daran, dass er sich in ein weiteres seiner Buchprojekte vergraben hatte. Nun ist „Winzig alpin“ endlich erschienen: Alexanders handliches Kompedium der hoch oben gelegenen Tiny Houses, Almhütten, Baum- und Bushäusschen, Refugien, Konzertboxen etc. im Mini-Format.

In den letzten Monaten haben mein Blog-Kollege Alexander und ich unsere Köpfe ungewöhnlich selten zusammengesteckt. Dies lag ein wenig daran, dass er sich in ein weiteres seiner Buchprojekte vergraben hatte. Nun ist „Winzig alpin“ endlich erschienen: Alexanders handliches Kompedium der hoch oben gelegenen Tiny Houses, Almhütten, Baum- und Bushäusschen, Refugien, Konzertboxen etc. im Mini-Format. h haben es mir vor allem die Kunst-Stationen in diesem Buch angetan. Allen voran James Turrells Skyspace am Engadiner Piz Uter, wo täglich in einem subtilen Lichtspektakel die Dämmerung transzendiert wird.

h haben es mir vor allem die Kunst-Stationen in diesem Buch angetan. Allen voran James Turrells Skyspace am Engadiner Piz Uter, wo täglich in einem subtilen Lichtspektakel die Dämmerung transzendiert wird.  Gerne würde ich auch einmal in das verrückt-luftige, durch die Schweiz vagabundierende Null Stern Hotel der Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin einchecken. Es besteht aus kaum mehr als einer einzigen Wand, einem Doppelbett, Nachttischlein, Lampe und einem alten Röhrenfernseher, der Witze aus der Region ausstrahlt und dem Housekeeping zur Kommunikation dient.

Gerne würde ich auch einmal in das verrückt-luftige, durch die Schweiz vagabundierende Null Stern Hotel der Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin einchecken. Es besteht aus kaum mehr als einer einzigen Wand, einem Doppelbett, Nachttischlein, Lampe und einem alten Röhrenfernseher, der Witze aus der Region ausstrahlt und dem Housekeeping zur Kommunikation dient. Wir allen wissen, zu welchem Rummelplatz die Alpen in den letzten Dekaden verkommen sind. So ist das womöglich die schönste Botschaft dieser Publikation: Es gibt sie noch, die widerspenstigen Bauherren, die diesem Wahnsinn mit nachhaltig konzipierten, fantasievollen Raumwundern entgegensteuern.

Wir allen wissen, zu welchem Rummelplatz die Alpen in den letzten Dekaden verkommen sind. So ist das womöglich die schönste Botschaft dieser Publikation: Es gibt sie noch, die widerspenstigen Bauherren, die diesem Wahnsinn mit nachhaltig konzipierten, fantasievollen Raumwundern entgegensteuern.

Isel, Soca, Ammer, Lech, Drôme

Isel, Soca, Ammer, Lech, Drôme

– erklärt mit einem Papierrollendesign und ein paar Zahlen und Fotos Erschreckendes: Nämlich, dass Europas Flüsse lediglich im ein(!)stelligen Prozentbereich ökologisch gesund sind. Ist das Fluss-Kultur?

– erklärt mit einem Papierrollendesign und ein paar Zahlen und Fotos Erschreckendes: Nämlich, dass Europas Flüsse lediglich im ein(!)stelligen Prozentbereich ökologisch gesund sind. Ist das Fluss-Kultur?

Biodiversität und Dynamik enorm. Aber die anderen: Wie richten wir das wieder? Alle Alpenflüsse, ausnahmslos, sind bedroht – durch Pumpenspeicherkraftwerke etc. Wann kümmern wir uns darum? Text und Fotos: Alexander Hosch

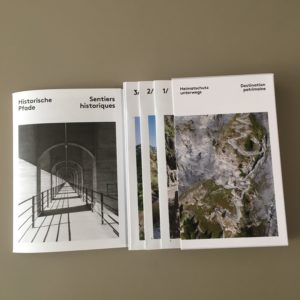

Biodiversität und Dynamik enorm. Aber die anderen: Wie richten wir das wieder? Alle Alpenflüsse, ausnahmslos, sind bedroht – durch Pumpenspeicherkraftwerke etc. Wann kümmern wir uns darum? Text und Fotos: Alexander Hosch Man muss sich die Schweiz durchlöchert wie einen Emmentaler Käse vorstellen. Hauptverkehrsadern sprengen die Eidgenossen am liebsten als Tunnel durch den Fels. Doch die Kulturgeschichte des Transits beginnt hoch oben, bei den Wegen, die sich über die Berge schlängeln: Uralte Saumpfade, Napoleons Alpentrassen und Kutschenwege der Belle Époque veranschaulichen den steten Flow von Waren, Menschen und ihren Ideen. Leider sind nicht all diese historischen Passagen in ihrer Originalsubstanz erhalten. Umso erfreulicher, dass eine neue Publikation der Baukulturorganisation Schweizer Heimatschutz einige der bestehenden Strukturen erlebbar macht. Dazu fischte man 35 Wanderrouten aus einem Pool alter Transportstrecken, die seit den 1980er Jahren erforscht und kartiert wurden.

Man muss sich die Schweiz durchlöchert wie einen Emmentaler Käse vorstellen. Hauptverkehrsadern sprengen die Eidgenossen am liebsten als Tunnel durch den Fels. Doch die Kulturgeschichte des Transits beginnt hoch oben, bei den Wegen, die sich über die Berge schlängeln: Uralte Saumpfade, Napoleons Alpentrassen und Kutschenwege der Belle Époque veranschaulichen den steten Flow von Waren, Menschen und ihren Ideen. Leider sind nicht all diese historischen Passagen in ihrer Originalsubstanz erhalten. Umso erfreulicher, dass eine neue Publikation der Baukulturorganisation Schweizer Heimatschutz einige der bestehenden Strukturen erlebbar macht. Dazu fischte man 35 Wanderrouten aus einem Pool alter Transportstrecken, die seit den 1980er Jahren erforscht und kartiert wurden. Ambition macht selbst vor Wasserwegen nicht halt. Nichts Geringeres als eine schiffbare Traversale zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee wollte man im 17. Jahrhundert im Waadtland verwirklichen. Allerdings: Nach zehn Jahren Bauzeit kapitulierten die Visionäre angesichts 59 noch zu bezwingender Höhenmeter und 40 Schleusen, die hätten realisiert werden müssen. Die Route entlang des Ancien Canal d’Entreroches erzählt von diesem zerschellten Traum. Auch die Baumeister der 1811 begonnenen Verbindung von Bern zum Gotthard über den Sustenpass mussten ihren Ehrgeiz hier oben begraben – sie wurde nie fertiggestellt. Den Abstieg zu Fuß entlang der ursprünglich geplanten Trasse versüßen heute Ausblicke auf eine zweite atemraubende Serpentinenstraße, die erst 1946 in die Landschaft eingebettet wurde.

Ambition macht selbst vor Wasserwegen nicht halt. Nichts Geringeres als eine schiffbare Traversale zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee wollte man im 17. Jahrhundert im Waadtland verwirklichen. Allerdings: Nach zehn Jahren Bauzeit kapitulierten die Visionäre angesichts 59 noch zu bezwingender Höhenmeter und 40 Schleusen, die hätten realisiert werden müssen. Die Route entlang des Ancien Canal d’Entreroches erzählt von diesem zerschellten Traum. Auch die Baumeister der 1811 begonnenen Verbindung von Bern zum Gotthard über den Sustenpass mussten ihren Ehrgeiz hier oben begraben – sie wurde nie fertiggestellt. Den Abstieg zu Fuß entlang der ursprünglich geplanten Trasse versüßen heute Ausblicke auf eine zweite atemraubende Serpentinenstraße, die erst 1946 in die Landschaft eingebettet wurde.

Wie der letzte Schrei der Designmode einmal in die Alpen kam? Ganz einfach. Man schrieb das Jahr 1946, und

Wie der letzte Schrei der Designmode einmal in die Alpen kam? Ganz einfach. Man schrieb das Jahr 1946, und  der an die Melkschemel der Kuh- und Schafhirten erinnerte. Die kannte sie, weil sie ihre Kindheit in Savoyen, nicht allzuweit von den „Drei Tälern“, zu denen Méribel nun gehört, verbrachte hatte.

der an die Melkschemel der Kuh- und Schafhirten erinnerte. Die kannte sie, weil sie ihre Kindheit in Savoyen, nicht allzuweit von den „Drei Tälern“, zu denen Méribel nun gehört, verbrachte hatte. erzielen, die Perriand um 1927 mit Le Corbusier oder in den 1950ern mit Jean Prouvé entwarf: Der Hocker Méribel wurde ihr populärstes Möbel. Er ist es immer noch. Denn den minimalistischen Schemel, der sich auch als Tischchen gut macht, gibt es als Reedition bei Cassina. Nur das Hotel Le Doron sieht innen jetzt leider ganz anders aus. Schließlich müssen die schwer begehrten Einrichtungen aus der alten Zeit alle auf Versteigerungen (siehe dazu mein Bericht in der SZ am 21./22. Oktober über die Auktion „Charlotte for ever“) ihre Holz-Haut zu Markte tragen.

erzielen, die Perriand um 1927 mit Le Corbusier oder in den 1950ern mit Jean Prouvé entwarf: Der Hocker Méribel wurde ihr populärstes Möbel. Er ist es immer noch. Denn den minimalistischen Schemel, der sich auch als Tischchen gut macht, gibt es als Reedition bei Cassina. Nur das Hotel Le Doron sieht innen jetzt leider ganz anders aus. Schließlich müssen die schwer begehrten Einrichtungen aus der alten Zeit alle auf Versteigerungen (siehe dazu mein Bericht in der SZ am 21./22. Oktober über die Auktion „Charlotte for ever“) ihre Holz-Haut zu Markte tragen.

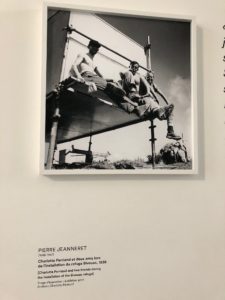

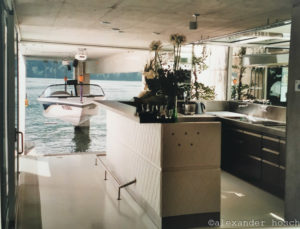

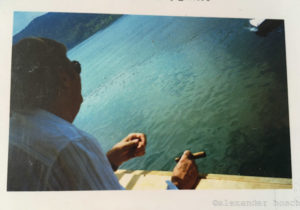

Unbeschadet dagegen: Perriands Berg-Architektur. Lange Zeit nach Méribel ließ sie zwischen 1960 und 1990 in neuen Skidörfern auf 1600, 1800 und 2000 Meter Höhe für mehrere zehntausend Gäste im Jahr die Hotels und Residenzen von Les Arcs bauen. Sie sind wahre filigrane Gegengebirge aus Menschenhand, mit viel Holz, Glas und Sonnenterrassen – überall scheinen die Strahlen bis in die letzten Winkel. Unsere Fotos stammen aus den Jahren 2012 bis 2016 und zeigen u. a. die Résidence de La Cascade in Arc 1600 von Perriand und Guy Rey-Millet sowie andere Gebäude, die sie dort zusammen mit dem Atelier d`Architecture de la Montagne (AAM) entwickelt hat; sie zeigen auch den heute über 90-jährigen Rey Millet

Unbeschadet dagegen: Perriands Berg-Architektur. Lange Zeit nach Méribel ließ sie zwischen 1960 und 1990 in neuen Skidörfern auf 1600, 1800 und 2000 Meter Höhe für mehrere zehntausend Gäste im Jahr die Hotels und Residenzen von Les Arcs bauen. Sie sind wahre filigrane Gegengebirge aus Menschenhand, mit viel Holz, Glas und Sonnenterrassen – überall scheinen die Strahlen bis in die letzten Winkel. Unsere Fotos stammen aus den Jahren 2012 bis 2016 und zeigen u. a. die Résidence de La Cascade in Arc 1600 von Perriand und Guy Rey-Millet sowie andere Gebäude, die sie dort zusammen mit dem Atelier d`Architecture de la Montagne (AAM) entwickelt hat; sie zeigen auch den heute über 90-jährigen Rey Millet  und sein persönliches Mini-Appartement in La Cascade / Arc 1600 – eines der wenigen, das noch original eingerichtet ist. Mit der legendären Fensterbank, mit den Schwenklampen, mit den Hockern. „Wir waren ein Team ohne Anführer“, sagte uns Rey-Millet 2012 im Interview, als wir zum ersten Mal da waren. „Aber Charlotte Perriand war die Wichtigste – unsere Muse!“

und sein persönliches Mini-Appartement in La Cascade / Arc 1600 – eines der wenigen, das noch original eingerichtet ist. Mit der legendären Fensterbank, mit den Schwenklampen, mit den Hockern. „Wir waren ein Team ohne Anführer“, sagte uns Rey-Millet 2012 im Interview, als wir zum ersten Mal da waren. „Aber Charlotte Perriand war die Wichtigste – unsere Muse!“ Wir Gäste staunten bei ihm über orange-emailliertes Metall an den Herdzeilen und über eine Kunststoff-Kapsel mit Komplett-Bad. Und uns begeisterten die vielen klugen, eleganten Stauraum- und Ablagemöbel. Kästchen,

Wir Gäste staunten bei ihm über orange-emailliertes Metall an den Herdzeilen und über eine Kunststoff-Kapsel mit Komplett-Bad. Und uns begeisterten die vielen klugen, eleganten Stauraum- und Ablagemöbel. Kästchen,  Bibliotheken, Sideboards und Regale waren in ihrem Leben die größte Domäne der Charlotte Perriand – nichts hat sie mehr fasziniert. „Luxus bedeutet nicht Gold oder Baccaratschliff“, rief uns der alte Architekt damals noch zum Abschied zu. „Wahrer Luxus ist, wenn man den Raum zu nutzen weiß!“

Bibliotheken, Sideboards und Regale waren in ihrem Leben die größte Domäne der Charlotte Perriand – nichts hat sie mehr fasziniert. „Luxus bedeutet nicht Gold oder Baccaratschliff“, rief uns der alte Architekt damals noch zum Abschied zu. „Wahrer Luxus ist, wenn man den Raum zu nutzen weiß!“