Auf einer kugelrunden Spezialität aus Marzipan, Nougat, Schokolade und Pistazien sitzt in jeder

Auf einer kugelrunden Spezialität aus Marzipan, Nougat, Schokolade und Pistazien sitzt in jeder  zweiten Auslage der österreichischen Alpenstadt der zweifellos berühmteste Kopf Salzburgs: Jener von Wolfgang Amadeus Mozart. Wer jedoch ebenso stilgerecht, aber kalorienärmer seinen alpinen Kultur- und Festivalsommer vorbereiten möchte, dem legen wir ans Herz, sich auf die paar hundert Meter vom Hauptbahnhof in die Altstadt zu begeben und dabei – alles diesseits der Salzachbrücken – noch ein paar andere alte und neue Salzburger Häupter zu treffen.

zweiten Auslage der österreichischen Alpenstadt der zweifellos berühmteste Kopf Salzburgs: Jener von Wolfgang Amadeus Mozart. Wer jedoch ebenso stilgerecht, aber kalorienärmer seinen alpinen Kultur- und Festivalsommer vorbereiten möchte, dem legen wir ans Herz, sich auf die paar hundert Meter vom Hauptbahnhof in die Altstadt zu begeben und dabei – alles diesseits der Salzachbrücken – noch ein paar andere alte und neue Salzburger Häupter zu treffen.

Im klassizistischen Stammsitz der Galerie von Thaddaeus Ropac etwa, der direkt am Mirabellplatz in der rechtsufrigen Altstadt gelegenen Villa Kast residiert, verblüfft der große, mit gelber Ölfarbe bemalte Bronzekopf einer Trümmerfrau aus der Serie „Dresdner Frauen“ (1990/2023). Georg Baselitz ist ihr Schöpfer. Daneben beherrscht der meist am Ammersee arbeitende deutsche Malergigant die auch die anderen ansonsten leeren Räume mit großen blauen Gemälden, die überwiegend Adler abbilden. Bis ihn dann Ende Juli ein anderer deutscher Großkünstler, Anselm Kiefer, ablösen wird. Man muss sich einfach nur trauen, den opulenten Palazzo zu betreten.

Im klassizistischen Stammsitz der Galerie von Thaddaeus Ropac etwa, der direkt am Mirabellplatz in der rechtsufrigen Altstadt gelegenen Villa Kast residiert, verblüfft der große, mit gelber Ölfarbe bemalte Bronzekopf einer Trümmerfrau aus der Serie „Dresdner Frauen“ (1990/2023). Georg Baselitz ist ihr Schöpfer. Daneben beherrscht der meist am Ammersee arbeitende deutsche Malergigant die auch die anderen ansonsten leeren Räume mit großen blauen Gemälden, die überwiegend Adler abbilden. Bis ihn dann Ende Juli ein anderer deutscher Großkünstler, Anselm Kiefer, ablösen wird. Man muss sich einfach nur trauen, den opulenten Palazzo zu betreten.

Ein anderes – im Gegensatz zur Baselitz-Skulptur – sogar ständiges Salzburger Kopfkino liefert nebenan der älteste europäische „Zwergerlgarten“ im westlichen Teil des barocken Mirabellgartens. Neben einem bildschönen Einhorn, dem Heckentheater, dem Rosengarten und 100.000 anderen (übers Jahr verteilt blühenden) Blumen ist er mit Abstand die schönste Zierde dort, Besuchende können sie im Sommer täglich von 6 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit kostenlos durchqueren. Die 28 Zwergskulpturen aus Untersberger Marmor wurden 1695 von Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein bestellt und auf der Lodronschen Wasserbastei

Ein anderes – im Gegensatz zur Baselitz-Skulptur – sogar ständiges Salzburger Kopfkino liefert nebenan der älteste europäische „Zwergerlgarten“ im westlichen Teil des barocken Mirabellgartens. Neben einem bildschönen Einhorn, dem Heckentheater, dem Rosengarten und 100.000 anderen (übers Jahr verteilt blühenden) Blumen ist er mit Abstand die schönste Zierde dort, Besuchende können sie im Sommer täglich von 6 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit kostenlos durchqueren. Die 28 Zwergskulpturen aus Untersberger Marmor wurden 1695 von Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein bestellt und auf der Lodronschen Wasserbastei postiert. 1811 wurden jedoch alle Zwerge versteigert. Im Lauf der vergangenen 113 Jahre konnten 19 davon – mühsam und ganz allmählich – wieder zurückgekauft werden. Wie etwa der „Zwerg mit Kastagnetten“ ganz oben. Oder der „Zwerg mit Ball“ auf unserem größten Foto. Von noch abgängigen Zwergen künden leere Podeste. Noch immer fehlen zum Beispiel die einst von einem Künstlerkollektiv geschaffenen „Monatszwerge“ für Februar und November. Aber der „Zwerg mit dem Strohtaschenhut“ (Abbildung links unten) ist gottlob wieder da – als einer von ursprünglich fünf Duellanten wartet er im Halbschatten. So kann der Salzburger Hochsommer ruhig kommen.

postiert. 1811 wurden jedoch alle Zwerge versteigert. Im Lauf der vergangenen 113 Jahre konnten 19 davon – mühsam und ganz allmählich – wieder zurückgekauft werden. Wie etwa der „Zwerg mit Kastagnetten“ ganz oben. Oder der „Zwerg mit Ball“ auf unserem größten Foto. Von noch abgängigen Zwergen künden leere Podeste. Noch immer fehlen zum Beispiel die einst von einem Künstlerkollektiv geschaffenen „Monatszwerge“ für Februar und November. Aber der „Zwerg mit dem Strohtaschenhut“ (Abbildung links unten) ist gottlob wieder da – als einer von ursprünglich fünf Duellanten wartet er im Halbschatten. So kann der Salzburger Hochsommer ruhig kommen.

Text und Fotos: Alexander Hosch

Schnitzel oder Backhendlsalat? Bärenwirt: https://www.salzburg.info › wirtshaeuser › baerenwirt

Schnitzel oder Backhendlsalat? Bärenwirt: https://www.salzburg.info › wirtshaeuser › baerenwirt

Salzburger Festspiele, 19. Juli bis 31. August 2024, www.salzburgerfestspiele.at

Villa Kast, Galerie Ropac, Di – Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr, https://www.ropac.net

Luxus im Skisport, das hieß mal: Teure Sportkleidung, schicke Hotels mit gigantischen Wellnesslandschaften – und vielleicht noch ein superber Helikopterflug in unberührte Tiefschneereviere. Vorbei.

Luxus im Skisport, das hieß mal: Teure Sportkleidung, schicke Hotels mit gigantischen Wellnesslandschaften – und vielleicht noch ein superber Helikopterflug in unberührte Tiefschneereviere. Vorbei. breitflächig dokumentiertem CO²-Ausstoß macht heute die grüne Note. Aber ohne billiges Greenwashing bitte! Weiße Weihnachten können künftig eh nur noch die wenigsten Orte ihren Gästen mit Garantie verkaufen. Wer schafft es also, in kürzester Zeit nachhaltige Faktoren in sein Skigebiet zu integrieren? Wie wollen alpine Dörfer künftig die anspruchsvolle Klientel

breitflächig dokumentiertem CO²-Ausstoß macht heute die grüne Note. Aber ohne billiges Greenwashing bitte! Weiße Weihnachten können künftig eh nur noch die wenigsten Orte ihren Gästen mit Garantie verkaufen. Wer schafft es also, in kürzester Zeit nachhaltige Faktoren in sein Skigebiet zu integrieren? Wie wollen alpine Dörfer künftig die anspruchsvolle Klientel aus Europas Großstädten dazu animieren, ungeheure Summen für ein Skiurlaubsvergnügen auszugeben, das mehr und mehr umweltschädlichen Kunstschnee benötigt, das immer noch teurer wird und gleichzeitig immer weniger als Anlass für begeisterte Gespräche unter Freuden taugt?

aus Europas Großstädten dazu animieren, ungeheure Summen für ein Skiurlaubsvergnügen auszugeben, das mehr und mehr umweltschädlichen Kunstschnee benötigt, das immer noch teurer wird und gleichzeitig immer weniger als Anlass für begeisterte Gespräche unter Freuden taugt? Neuen Luxus herkömmlicher Machart gibt es auch noch, nebenan in der Kurlandschaft von Bad Gastein. In einem Ort, wo täglich reichlich heißes Wasser als erneuerbare Energie direkt aus dem Felsen kommt, macht das immerhin auch künftig Sinn. Deshalb hat zu Beginn des Jahres 2024 das „Badeschloss“ aufgemacht – ein 13 Stockwerke hoher Hotelturm, der seit kurzem als „künstlicher Felsen“ aus vorgefertigten Betonteilen dem Häusermeer entragt. Er vermittelt zwischen der alten Zuckerbächerpracht der Barockfassaden und dem hier im Salzburger Land durchaus auch vorhandenen Architekturkonstruktivismus der 1970er Jahre. Gelungen und mutig. Aber nix für Spießeridyllen.

Neuen Luxus herkömmlicher Machart gibt es auch noch, nebenan in der Kurlandschaft von Bad Gastein. In einem Ort, wo täglich reichlich heißes Wasser als erneuerbare Energie direkt aus dem Felsen kommt, macht das immerhin auch künftig Sinn. Deshalb hat zu Beginn des Jahres 2024 das „Badeschloss“ aufgemacht – ein 13 Stockwerke hoher Hotelturm, der seit kurzem als „künstlicher Felsen“ aus vorgefertigten Betonteilen dem Häusermeer entragt. Er vermittelt zwischen der alten Zuckerbächerpracht der Barockfassaden und dem hier im Salzburger Land durchaus auch vorhandenen Architekturkonstruktivismus der 1970er Jahre. Gelungen und mutig. Aber nix für Spießeridyllen. Den vollen Charme kann das neue Hotel Badeschloss jedoch erst entfalten, wenn auch der sogenannte vertical link Wirklichkeit ist. So heißt ein für 2025 geplantes, aber wohl erst später zu realisierendes Projekt für ein kilometerlanges unterirdisches Förderband, eventuell mit Rolltreppen, das den Ortskern beim berühmten Wasserfall mit dem sehr viel höher gelegenen Bahnhof und der Stubnerkogelseilbahn verbinden wird. Eine grüne und soziale Idee, für die aber noch viel Bautätigkeit nötig ist. Danach

Den vollen Charme kann das neue Hotel Badeschloss jedoch erst entfalten, wenn auch der sogenannte vertical link Wirklichkeit ist. So heißt ein für 2025 geplantes, aber wohl erst später zu realisierendes Projekt für ein kilometerlanges unterirdisches Förderband, eventuell mit Rolltreppen, das den Ortskern beim berühmten Wasserfall mit dem sehr viel höher gelegenen Bahnhof und der Stubnerkogelseilbahn verbinden wird. Eine grüne und soziale Idee, für die aber noch viel Bautätigkeit nötig ist. Danach kann jede:r die hier extrem steilen Strecken von den Hotels zu den Zügen und Liften samt Kindern und Skiausrüstung bequem als Fußgänger bewältigen. Statt, wie bisher, per Auto.

kann jede:r die hier extrem steilen Strecken von den Hotels zu den Zügen und Liften samt Kindern und Skiausrüstung bequem als Fußgänger bewältigen. Statt, wie bisher, per Auto.

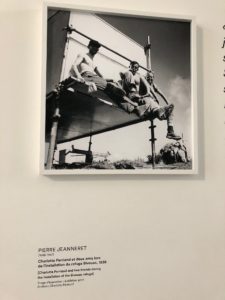

Mit ihren Savoyer Wurzeln trug die weltläufige Architektin und Designerin die Alpen im Herzen. Ihre Passion für das Skifahren und Bergsteigen spiegelt sich in etlichen in der Retrospektive aufgefädelten Projekten wieder und trieb sie an den Wochenenden regelmäßig aus dem Pariser Atelier: „Wir brachen freitagabends zum Jura oder in die Alpen auf und kehrten montagmorgens in das Atelier zurück, nicht immer in guter Verfassung, aber glücklich.“

Mit ihren Savoyer Wurzeln trug die weltläufige Architektin und Designerin die Alpen im Herzen. Ihre Passion für das Skifahren und Bergsteigen spiegelt sich in etlichen in der Retrospektive aufgefädelten Projekten wieder und trieb sie an den Wochenenden regelmäßig aus dem Pariser Atelier: „Wir brachen freitagabends zum Jura oder in die Alpen auf und kehrten montagmorgens in das Atelier zurück, nicht immer in guter Verfassung, aber glücklich.“

Egal wie man in Turin landet – per Flugzeug, Auto oder Zug: Der Weg von München aus ist immer voller Alpenberge. Denn diese Stadt liegt noch näher an den weißen Riesen als München. Und 30 Kilometer westlich, schon in Richtung Sestriere, Aostatal oder anderer Turiner Haus-Skiberge, versteckt sich in den Hügeln ein Backsteinschloss von Filippo Juvarra, das nie fertig wurde. Der Grund: Es war so versailleshaft teuer, dass selbst die Herrscher von Savoyen am Ende nicht mehr zahlen konnten. Die Gipfel dahinter ragen davon unbeeindruckt seit 200 Jahren hoch. Gigantisch nah.

Egal wie man in Turin landet – per Flugzeug, Auto oder Zug: Der Weg von München aus ist immer voller Alpenberge. Denn diese Stadt liegt noch näher an den weißen Riesen als München. Und 30 Kilometer westlich, schon in Richtung Sestriere, Aostatal oder anderer Turiner Haus-Skiberge, versteckt sich in den Hügeln ein Backsteinschloss von Filippo Juvarra, das nie fertig wurde. Der Grund: Es war so versailleshaft teuer, dass selbst die Herrscher von Savoyen am Ende nicht mehr zahlen konnten. Die Gipfel dahinter ragen davon unbeeindruckt seit 200 Jahren hoch. Gigantisch nah. Italiens ältestes Museum für zeitgenössische Kunst zuhause. Die grandiose Sammlung – dirigiert von der Ex-Documenta-Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev – breitet sich in original stuckierten, aber sonst komplett ausgeräumten Hallen aus und gilt als die beste der Welt, was Italiens Arte Povera angeht (also Jannis Kounellis, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone, Roberto Burri und Co). Und sie ist zumindest erstklassig, was Minimal Art, Land Art und alle Konzeptkünste angeht, die zwischen 1960 und der Gegenwart entstanden. Aktuell stellen Hito Steyerl und Anri Sala aus.

Italiens ältestes Museum für zeitgenössische Kunst zuhause. Die grandiose Sammlung – dirigiert von der Ex-Documenta-Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev – breitet sich in original stuckierten, aber sonst komplett ausgeräumten Hallen aus und gilt als die beste der Welt, was Italiens Arte Povera angeht (also Jannis Kounellis, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone, Roberto Burri und Co). Und sie ist zumindest erstklassig, was Minimal Art, Land Art und alle Konzeptkünste angeht, die zwischen 1960 und der Gegenwart entstanden. Aktuell stellen Hito Steyerl und Anri Sala aus.

York Times zusammen 600 Millionen Euro wert sein sollen. Darunter finden sich – auf vier Etagen und 400 Quadratmetern – bestens gesicherte Goldgrundtafeln der frühen Renaissance, Werke von Renoir, Dutzende Arbeiten von Boccioni, Severini, Morandi, de Chririco, Fontana und auch gleich noch von Kandinsky, Klee und Picasso. Aber kaum verlässt der Gast

York Times zusammen 600 Millionen Euro wert sein sollen. Darunter finden sich – auf vier Etagen und 400 Quadratmetern – bestens gesicherte Goldgrundtafeln der frühen Renaissance, Werke von Renoir, Dutzende Arbeiten von Boccioni, Severini, Morandi, de Chririco, Fontana und auch gleich noch von Kandinsky, Klee und Picasso. Aber kaum verlässt der Gast  diese Pracht und steht, davon noch ganz benommen, im Garten, übernimmt sofort wieder die alpine Gipfelsilhouette das Regiment, die hier als ständige Dramakulisse funktioniert.

diese Pracht und steht, davon noch ganz benommen, im Garten, übernimmt sofort wieder die alpine Gipfelsilhouette das Regiment, die hier als ständige Dramakulisse funktioniert.

Objekt Klosterkirche zum Heiligen Karl Borromäus / Ort Volderwaldstraße 3, A-6060 Volders, Tirol / Koordinaten N 47° 16.970’ E 011° 33.215’ / Bauzeit 1620–54 / Bau-Grund Die Pest kann uns mal! / Stil früher Autobahn-Manierismus / Aktuelle Nutzung Kirche des Servitenordens / Öffnungszeiten tagsüber; Messe Fr 7 Uhr, So + Feiertage 10.30 und 18.30 Uhr / Schönster Augenblick zehn Minuten vor Sonnenuntergang

Objekt Klosterkirche zum Heiligen Karl Borromäus / Ort Volderwaldstraße 3, A-6060 Volders, Tirol / Koordinaten N 47° 16.970’ E 011° 33.215’ / Bauzeit 1620–54 / Bau-Grund Die Pest kann uns mal! / Stil früher Autobahn-Manierismus / Aktuelle Nutzung Kirche des Servitenordens / Öffnungszeiten tagsüber; Messe Fr 7 Uhr, So + Feiertage 10.30 und 18.30 Uhr / Schönster Augenblick zehn Minuten vor Sonnenuntergang Warum man immer dran vorbeifährt: Hinter Hall wird die A12 durch einen Lärmschutzwall fast zur Röhre. Plötzlich poppt ein Kranz bauchiger Kapellen neben der Fahrbahn auf. Zu spät…

Warum man immer dran vorbeifährt: Hinter Hall wird die A12 durch einen Lärmschutzwall fast zur Röhre. Plötzlich poppt ein Kranz bauchiger Kapellen neben der Fahrbahn auf. Zu spät… Weshalb man nächstes Mal unbedingt hin muss! Die rot-weiß-rote Karlskirche wurde mitten im Dreißigjährigen Krieg vom Arzt Hippolytus Guarinoni zu Ehren des 1610 gestorbenen Mailänder Pestheiligen Karl Borromäus gebaut. Kaiser Rudolf unterstützte ihn. Sie ist ein rares Meisterwerk des Manierismus nördlich der Alpen. Dieser Übergangsstil von der Renaissance zum Barock kultivierte Übertreibungen – hier sind es die drei Kapellen, die einander wegzudrücken scheinen. Guarinonis Grundriss ist stark vom etwa

Weshalb man nächstes Mal unbedingt hin muss! Die rot-weiß-rote Karlskirche wurde mitten im Dreißigjährigen Krieg vom Arzt Hippolytus Guarinoni zu Ehren des 1610 gestorbenen Mailänder Pestheiligen Karl Borromäus gebaut. Kaiser Rudolf unterstützte ihn. Sie ist ein rares Meisterwerk des Manierismus nördlich der Alpen. Dieser Übergangsstil von der Renaissance zum Barock kultivierte Übertreibungen – hier sind es die drei Kapellen, die einander wegzudrücken scheinen. Guarinonis Grundriss ist stark vom etwa  zeitgleich erbauten Petersdom in Rom inspiriert. Der Papst sollte Augen machen! Der größte Schatz hier, neben dem Kuppelfresko, ist die Pietà (1707) von Andreas Damasch, links vom Eingang („Brugg’n-Mutter“). Die Serviten sind Mariendiener. Darstellungen der Schmerzvollen Maria, deren Verehrung auf die große Pest 1347–52 zurückgeht, sind typisch für den Orden.

zeitgleich erbauten Petersdom in Rom inspiriert. Der Papst sollte Augen machen! Der größte Schatz hier, neben dem Kuppelfresko, ist die Pietà (1707) von Andreas Damasch, links vom Eingang („Brugg’n-Mutter“). Die Serviten sind Mariendiener. Darstellungen der Schmerzvollen Maria, deren Verehrung auf die große Pest 1347–52 zurückgeht, sind typisch für den Orden. Wie man hinkommt: Die A12 Richtung Innsbruck in Wattens verlassen, auf der Bundesstraße bis Volders. In Gegenrichtung zwischen Hall und Wattens am Autobahnparkplatz hinterm Lärmschutzwall raus. Ganz vorn durchs Gebüsch steigen. Daneben liegt die Kirche.

Wie man hinkommt: Die A12 Richtung Innsbruck in Wattens verlassen, auf der Bundesstraße bis Volders. In Gegenrichtung zwischen Hall und Wattens am Autobahnparkplatz hinterm Lärmschutzwall raus. Ganz vorn durchs Gebüsch steigen. Daneben liegt die Kirche.

Der Kalte Krieg, Spionage, Verrat – all die Geheimniskrämerei etablierte ein eigenes Filmgenre, den Agententhriller. Nach einer Hochphase in den Sechzigerjahren mit James Bonds Gentleman-Kapriolen und der klaren Freund-Feind-Logik dieser bipolaren Eiszeit, tauchte 1973 ein wunderbar melancholisches Gegenstück auf: In „Le Silencieux“ – die erste Zusammenarbeit des Regisseurs Claude Pinoteau mit Lino Ventura – gibt es auf beiden Seiten nur noch Feinde. Ventura spielt den französischen Physiker Clément Tibère und schlüpft einmal mehr in die Paraderolle des schweigsamen Machers.

Der Kalte Krieg, Spionage, Verrat – all die Geheimniskrämerei etablierte ein eigenes Filmgenre, den Agententhriller. Nach einer Hochphase in den Sechzigerjahren mit James Bonds Gentleman-Kapriolen und der klaren Freund-Feind-Logik dieser bipolaren Eiszeit, tauchte 1973 ein wunderbar melancholisches Gegenstück auf: In „Le Silencieux“ – die erste Zusammenarbeit des Regisseurs Claude Pinoteau mit Lino Ventura – gibt es auf beiden Seiten nur noch Feinde. Ventura spielt den französischen Physiker Clément Tibère und schlüpft einmal mehr in die Paraderolle des schweigsamen Machers. Die Ökonomie der Worte, Gestik und Mimik hat Ventura bekanntlich perfektioniert und diese Begabung entfaltet sich vollkommen in seinem Gesicht, wenn Tibère nach 16 Jahren in einem Bistro erstmals wieder ein Gläschen Côtes du Rhône trinkt. Mehr Ruhe gönnt der Film ihm nicht. Es ist eine harte, atemlose Jagd, weichgezeichnet nur vom typischen Sfumato der Siebzigerjahre-Bilder, in Zügen, gestohlenen Autos, hinter den fadenscheinigen Vorhängen von Provinzhotels. Seine Flucht führt ihn an den Alpenrand nach Genf und Grenoble. Doch der heimische Wald, das wird für Tibère der Col de Gleize nördlich von Gap.

Die Ökonomie der Worte, Gestik und Mimik hat Ventura bekanntlich perfektioniert und diese Begabung entfaltet sich vollkommen in seinem Gesicht, wenn Tibère nach 16 Jahren in einem Bistro erstmals wieder ein Gläschen Côtes du Rhône trinkt. Mehr Ruhe gönnt der Film ihm nicht. Es ist eine harte, atemlose Jagd, weichgezeichnet nur vom typischen Sfumato der Siebzigerjahre-Bilder, in Zügen, gestohlenen Autos, hinter den fadenscheinigen Vorhängen von Provinzhotels. Seine Flucht führt ihn an den Alpenrand nach Genf und Grenoble. Doch der heimische Wald, das wird für Tibère der Col de Gleize nördlich von Gap.

Steine klopfen – manche entspannen sich am Wochenende, indem sie urzeitliche Fossilien aus jahrtausendealten Erdschichten ins Licht der Welt

Steine klopfen – manche entspannen sich am Wochenende, indem sie urzeitliche Fossilien aus jahrtausendealten Erdschichten ins Licht der Welt  In

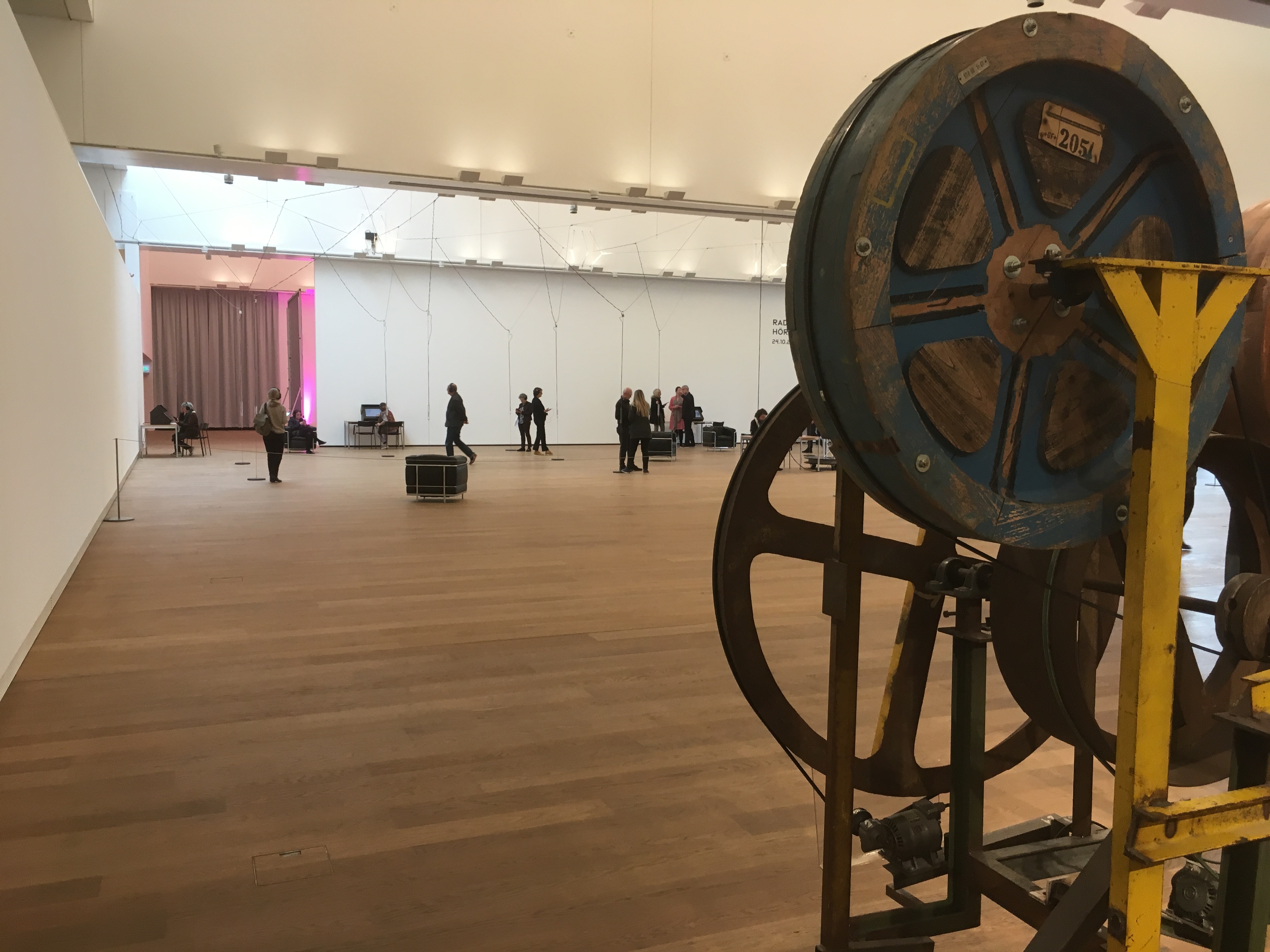

In  Lärm erzeugen. Man läuft im Tinguely Museum gewissermaßen als seine eigene Sendersuchnadel durch die große Halle, die extra zum Sound-Lab

Lärm erzeugen. Man läuft im Tinguely Museum gewissermaßen als seine eigene Sendersuchnadel durch die große Halle, die extra zum Sound-Lab  umfunktioniert wurde. Die komplett dezente Ästhetik der Schau wird lediglich von antik anmutenden Sende- und Empfangsinstallationen, einigen Corbusiersesseln, Bildschirmplattformen sowie den Besuchern mit ihren vorprogrammierten Smartphones und Kopfhörern bestimmt, die durch die Wellenlandschaft driften. Musik und Frequenzrauschen, Klänge und Geräusche gehen über alles, keine Äußerlichkeit steht ihnen im Weg. Durch

umfunktioniert wurde. Die komplett dezente Ästhetik der Schau wird lediglich von antik anmutenden Sende- und Empfangsinstallationen, einigen Corbusiersesseln, Bildschirmplattformen sowie den Besuchern mit ihren vorprogrammierten Smartphones und Kopfhörern bestimmt, die durch die Wellenlandschaft driften. Musik und Frequenzrauschen, Klänge und Geräusche gehen über alles, keine Äußerlichkeit steht ihnen im Weg. Durch  ihre Bewegungen und etwas Smartphonetechnik suchen und finden die Museumsgäste die auf je anderen Wellenlängen an vorbestimmten Plätzen verorteten Hörbeispiele aus der Geschichte der Radiokunst: Je nachdem, welche vorarrangierte Frequenz man mit dem Spezial-Smartphone passiert, kann man etwa Paul Hindemiths sonst unzugängliche, 1930 in der Berliner Rundfunkversuchsanstalt aufgenommene „Grammophonplatteneigene Stücke“ vernehmen. Oder experimentelle Avantgarde-Radiophonie mit

ihre Bewegungen und etwas Smartphonetechnik suchen und finden die Museumsgäste die auf je anderen Wellenlängen an vorbestimmten Plätzen verorteten Hörbeispiele aus der Geschichte der Radiokunst: Je nachdem, welche vorarrangierte Frequenz man mit dem Spezial-Smartphone passiert, kann man etwa Paul Hindemiths sonst unzugängliche, 1930 in der Berliner Rundfunkversuchsanstalt aufgenommene „Grammophonplatteneigene Stücke“ vernehmen. Oder experimentelle Avantgarde-Radiophonie mit  frühen „Scratches“ des Bauhauslehrers Laszlo Moholy-Nagy, 1923 am Staatlichen Bauhaus Weimar aufgenommen und kürzlich von einem spanischen Professor rekonstruiert. „Imaginary Landscapes“ von John Cage sind im Angebot, Sprech-Dada mit Ernst Jandl und andere einmalige Beiträge – wie eine 1950 von einem Journalistenteam des Radiostudios Lausanne begleitete, akustisch dokumentierte Matterhornbesteigung durch Walliser Bergführer. So schön schlägt alpine Hoch-Kultur Wellen in Basel am Rhein.

frühen „Scratches“ des Bauhauslehrers Laszlo Moholy-Nagy, 1923 am Staatlichen Bauhaus Weimar aufgenommen und kürzlich von einem spanischen Professor rekonstruiert. „Imaginary Landscapes“ von John Cage sind im Angebot, Sprech-Dada mit Ernst Jandl und andere einmalige Beiträge – wie eine 1950 von einem Journalistenteam des Radiostudios Lausanne begleitete, akustisch dokumentierte Matterhornbesteigung durch Walliser Bergführer. So schön schlägt alpine Hoch-Kultur Wellen in Basel am Rhein. Das Thema wirkt nur auf den ersten Blich wie aus der Zeit gefallen. Denn durch die verspielte Anlage dieser faszinierenden Ausstellung bekommt das fordernde intellektuelle Setting viele schöne Fun-Aspekte: Die Besucher wirken wie Pokemon-Go-Spieler, wenn sie auf der Suche nach der Radiokunst verstrahlt durch die Schau gehen. Sie können manches für später speichern – und so quasi liken, was ihnen gefällt. Eine 14-teilige Aktionsplanung mit Wochenthemen wird bis Ende Januar die ganze Stadt in das Projekt intregrieren – Soundwalks sind dabei, Hörexpeditionen, eine Funkwoche für alle und sogar eigener Radiobau. Also von wegen, Radio ist tot, denn jetzt gibt es ja Podcast. Text und Fotos: Alexander Hosch

Das Thema wirkt nur auf den ersten Blich wie aus der Zeit gefallen. Denn durch die verspielte Anlage dieser faszinierenden Ausstellung bekommt das fordernde intellektuelle Setting viele schöne Fun-Aspekte: Die Besucher wirken wie Pokemon-Go-Spieler, wenn sie auf der Suche nach der Radiokunst verstrahlt durch die Schau gehen. Sie können manches für später speichern – und so quasi liken, was ihnen gefällt. Eine 14-teilige Aktionsplanung mit Wochenthemen wird bis Ende Januar die ganze Stadt in das Projekt intregrieren – Soundwalks sind dabei, Hörexpeditionen, eine Funkwoche für alle und sogar eigener Radiobau. Also von wegen, Radio ist tot, denn jetzt gibt es ja Podcast. Text und Fotos: Alexander Hosch

In den letzten Monaten haben mein Blog-Kollege Alexander und ich unsere Köpfe ungewöhnlich selten zusammengesteckt. Dies lag ein wenig daran, dass er sich in ein weiteres seiner Buchprojekte vergraben hatte. Nun ist „Winzig alpin“ endlich erschienen: Alexanders handliches Kompedium der hoch oben gelegenen Tiny Houses, Almhütten, Baum- und Bushäusschen, Refugien, Konzertboxen etc. im Mini-Format.

In den letzten Monaten haben mein Blog-Kollege Alexander und ich unsere Köpfe ungewöhnlich selten zusammengesteckt. Dies lag ein wenig daran, dass er sich in ein weiteres seiner Buchprojekte vergraben hatte. Nun ist „Winzig alpin“ endlich erschienen: Alexanders handliches Kompedium der hoch oben gelegenen Tiny Houses, Almhütten, Baum- und Bushäusschen, Refugien, Konzertboxen etc. im Mini-Format. h haben es mir vor allem die Kunst-Stationen in diesem Buch angetan. Allen voran James Turrells Skyspace am Engadiner Piz Uter, wo täglich in einem subtilen Lichtspektakel die Dämmerung transzendiert wird.

h haben es mir vor allem die Kunst-Stationen in diesem Buch angetan. Allen voran James Turrells Skyspace am Engadiner Piz Uter, wo täglich in einem subtilen Lichtspektakel die Dämmerung transzendiert wird.  Gerne würde ich auch einmal in das verrückt-luftige, durch die Schweiz vagabundierende Null Stern Hotel der Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin einchecken. Es besteht aus kaum mehr als einer einzigen Wand, einem Doppelbett, Nachttischlein, Lampe und einem alten Röhrenfernseher, der Witze aus der Region ausstrahlt und dem Housekeeping zur Kommunikation dient.

Gerne würde ich auch einmal in das verrückt-luftige, durch die Schweiz vagabundierende Null Stern Hotel der Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin einchecken. Es besteht aus kaum mehr als einer einzigen Wand, einem Doppelbett, Nachttischlein, Lampe und einem alten Röhrenfernseher, der Witze aus der Region ausstrahlt und dem Housekeeping zur Kommunikation dient. Wir allen wissen, zu welchem Rummelplatz die Alpen in den letzten Dekaden verkommen sind. So ist das womöglich die schönste Botschaft dieser Publikation: Es gibt sie noch, die widerspenstigen Bauherren, die diesem Wahnsinn mit nachhaltig konzipierten, fantasievollen Raumwundern entgegensteuern.

Wir allen wissen, zu welchem Rummelplatz die Alpen in den letzten Dekaden verkommen sind. So ist das womöglich die schönste Botschaft dieser Publikation: Es gibt sie noch, die widerspenstigen Bauherren, die diesem Wahnsinn mit nachhaltig konzipierten, fantasievollen Raumwundern entgegensteuern.

die Arche Noah? So nennt der Architekt, Wolf D. Prix von

die Arche Noah? So nennt der Architekt, Wolf D. Prix von  ersten Besuchern, bald werden es mehr sein. Uns zeigt er den kleinen Film über die Erfindung dieses Baus, die Stahlspiraltreppe, die unters Dach führt (und an Frank Lloyd Wrights Guggenheim Museum in New York denken lässt), eine ägyptische Korn-Mumie (die als getreidige Grabbeigabe diente), mittelalterliche Schandmasken für ruchlose Geiz-Bäcker… Und die einzigartige Freeform-Holzkonstruktion, die auf einer Box sitzt und ohne Stützen und Balken die spektakuläre Metallkuppel trägt. Draußen an der Fassade erklärt er uns noch, wie es gelingt, dass die 3000 Edelstahlschindeln scheinbar den Himmel erzittern lassen. „Ich wollte eine Architektur, die mich fordert und die noch waghalsiger ist, als ich sie mir vorstellen konnte“. Die ist ihm gelungen.

ersten Besuchern, bald werden es mehr sein. Uns zeigt er den kleinen Film über die Erfindung dieses Baus, die Stahlspiraltreppe, die unters Dach führt (und an Frank Lloyd Wrights Guggenheim Museum in New York denken lässt), eine ägyptische Korn-Mumie (die als getreidige Grabbeigabe diente), mittelalterliche Schandmasken für ruchlose Geiz-Bäcker… Und die einzigartige Freeform-Holzkonstruktion, die auf einer Box sitzt und ohne Stützen und Balken die spektakuläre Metallkuppel trägt. Draußen an der Fassade erklärt er uns noch, wie es gelingt, dass die 3000 Edelstahlschindeln scheinbar den Himmel erzittern lassen. „Ich wollte eine Architektur, die mich fordert und die noch waghalsiger ist, als ich sie mir vorstellen konnte“. Die ist ihm gelungen. Wie man hinkommt Von der A 1 aus Salzburg / Linz oder Wien die Ausfahrt Asten nehmen, auf der Landstraße Richtung St. Florian etwa einen Kilometer nach Süden fahren, links abbiegen und der Beschilderung zur Firma Backaldrin folgen. Dort steht das Paneum neben dem Headquarter.

Wie man hinkommt Von der A 1 aus Salzburg / Linz oder Wien die Ausfahrt Asten nehmen, auf der Landstraße Richtung St. Florian etwa einen Kilometer nach Süden fahren, links abbiegen und der Beschilderung zur Firma Backaldrin folgen. Dort steht das Paneum neben dem Headquarter.