Als ich im Goethehaus Weimar die Aufsicht bitte, eine der Schubladen in den Sammlungsschränken zu öffnen, muss ich sofort an die Alpen denken und hoffe, hier ein steinernes Souvenir zu finden. Doch sie schüttelt verlegen den Kopf. Das habe so lange niemand mehr getan, sie können mir nicht sagen, was in den Schubladen sei. Wir erfreuen uns also nur an den in den verglasten Aufsätzen sichtbaren Schaustücken aus Goethes geowissenschaftlicher Schatzkammer, aber eines wird auf unserem Rundgang durch das überraschend behagliche Domizil am Frauenplan immer offensichtlicher: Dieser Mann war als Universalgelehrter ebenso bedeutsam wie Leonardo. Behauptet zumindest meine Freundin S., mit der ich durch die von der milden Spätsommersonne zum Leben erweckten Räume streife. Kennen den Weimarer Geheimrat und Dichterfürsten weltweit ebenso viele Menschen wie den Maler der „Mona Lisa“? Wer weiß das schon? Mich interessiert nun aber doch sehr, warum sich der berühmte Italienreisende in die Alpen verliebt hatte: Einfach weil er sich als leidenschaftlicher Geologe und Mineraloge nicht sattsehen konnte an den „grauen Kalckfelsen“ und „höchsten weisen Gipfeln auf dem schönen Himmelsblau“.

Im Herbst 1786 reist er aus dem Norden Richtung Rom und macht sich zwischen München und Bozen unermüdlich Gedanken über den Aufbau der Alpen. (Auf dem sogenannten Goetheweg können ausdauernde Fans auf seinen Spuren von München nach Verona fernwandern.) Als Neptunist ist er davon überzeugt, dass alle Gesteine durch Auskristallisation aus dem Urmeer entstanden sind. Vulkanischen Ursprungs könne der Bozener Quarzporphyr nicht sein. Ja doch, auch ein Genie darf sich irren.

Im Herbst 1786 reist er aus dem Norden Richtung Rom und macht sich zwischen München und Bozen unermüdlich Gedanken über den Aufbau der Alpen. (Auf dem sogenannten Goetheweg können ausdauernde Fans auf seinen Spuren von München nach Verona fernwandern.) Als Neptunist ist er davon überzeugt, dass alle Gesteine durch Auskristallisation aus dem Urmeer entstanden sind. Vulkanischen Ursprungs könne der Bozener Quarzporphyr nicht sein. Ja doch, auch ein Genie darf sich irren.

Ab den 1780er Jahren bis zu seinem Tod am 22. März 1832 auf dem Bett seines Weimarer Schlafzimmers vertieft sich Goethe in die Welt der Gesteine und Mineralien, baut thematische Sammlungen auf. Tausende Fundstücke trägt er selbst zusammen und verwahrt sie im blassgrün getünchten privaten Arbeitsbereich (Grün, schreibt Goethe in seiner Farbenlehre, verschaffe dem Auge „reale Befriedigung“) sowie im roten „Steinpavillon“ am Rand seines Bauerngartens.

Derart nachhaltig glüht die Mineralienpassion des wissensdurstigen „Faust“-Schöpfers, dass 1806 der Goethit nach ihm benannt wurde: ein rostbraun schimmerndes und manchmal regenbogenfarben irisierendes Eisenerz, dessen langgestreckte Kristalle wie Nadeln aus dem Gestein wachsen. Goethit ist häufig mit anderen Mineralien vergesellschaftet – so stabil und disziplinübergreifend stelle ich mir die Denkfreude des Universalgelehrten vor. Womöglich hat meine Freundin einfach recht.

Text und Fotos © Alexandra González

Steine klopfen – manche entspannen sich am Wochenende, indem sie urzeitliche Fossilien aus jahrtausendealten Erdschichten ins Licht der Welt

Steine klopfen – manche entspannen sich am Wochenende, indem sie urzeitliche Fossilien aus jahrtausendealten Erdschichten ins Licht der Welt  In

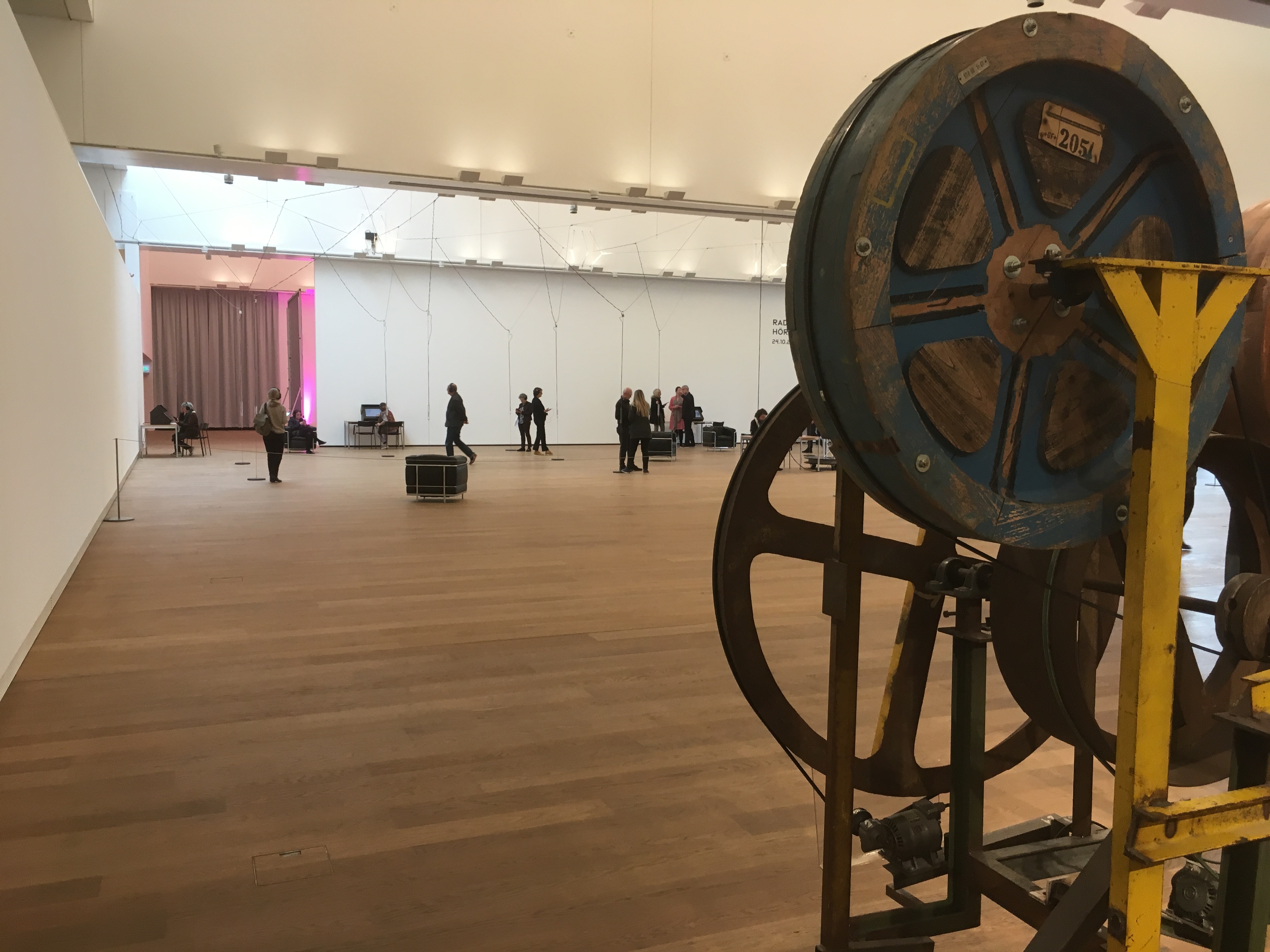

In  Lärm erzeugen. Man läuft im Tinguely Museum gewissermaßen als seine eigene Sendersuchnadel durch die große Halle, die extra zum Sound-Lab

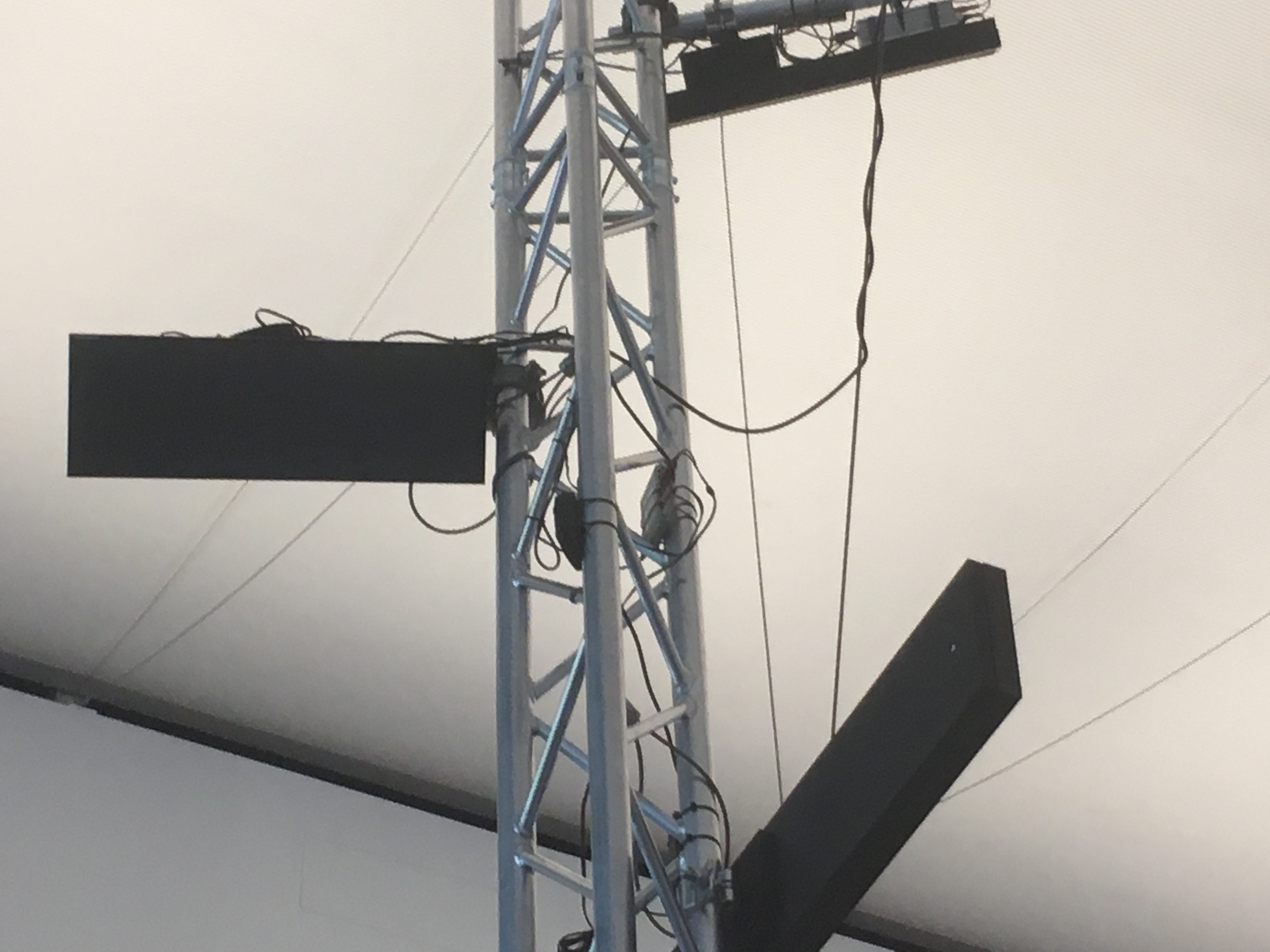

Lärm erzeugen. Man läuft im Tinguely Museum gewissermaßen als seine eigene Sendersuchnadel durch die große Halle, die extra zum Sound-Lab  umfunktioniert wurde. Die komplett dezente Ästhetik der Schau wird lediglich von antik anmutenden Sende- und Empfangsinstallationen, einigen Corbusiersesseln, Bildschirmplattformen sowie den Besuchern mit ihren vorprogrammierten Smartphones und Kopfhörern bestimmt, die durch die Wellenlandschaft driften. Musik und Frequenzrauschen, Klänge und Geräusche gehen über alles, keine Äußerlichkeit steht ihnen im Weg. Durch

umfunktioniert wurde. Die komplett dezente Ästhetik der Schau wird lediglich von antik anmutenden Sende- und Empfangsinstallationen, einigen Corbusiersesseln, Bildschirmplattformen sowie den Besuchern mit ihren vorprogrammierten Smartphones und Kopfhörern bestimmt, die durch die Wellenlandschaft driften. Musik und Frequenzrauschen, Klänge und Geräusche gehen über alles, keine Äußerlichkeit steht ihnen im Weg. Durch  ihre Bewegungen und etwas Smartphonetechnik suchen und finden die Museumsgäste die auf je anderen Wellenlängen an vorbestimmten Plätzen verorteten Hörbeispiele aus der Geschichte der Radiokunst: Je nachdem, welche vorarrangierte Frequenz man mit dem Spezial-Smartphone passiert, kann man etwa Paul Hindemiths sonst unzugängliche, 1930 in der Berliner Rundfunkversuchsanstalt aufgenommene „Grammophonplatteneigene Stücke“ vernehmen. Oder experimentelle Avantgarde-Radiophonie mit

ihre Bewegungen und etwas Smartphonetechnik suchen und finden die Museumsgäste die auf je anderen Wellenlängen an vorbestimmten Plätzen verorteten Hörbeispiele aus der Geschichte der Radiokunst: Je nachdem, welche vorarrangierte Frequenz man mit dem Spezial-Smartphone passiert, kann man etwa Paul Hindemiths sonst unzugängliche, 1930 in der Berliner Rundfunkversuchsanstalt aufgenommene „Grammophonplatteneigene Stücke“ vernehmen. Oder experimentelle Avantgarde-Radiophonie mit  frühen „Scratches“ des Bauhauslehrers Laszlo Moholy-Nagy, 1923 am Staatlichen Bauhaus Weimar aufgenommen und kürzlich von einem spanischen Professor rekonstruiert. „Imaginary Landscapes“ von John Cage sind im Angebot, Sprech-Dada mit Ernst Jandl und andere einmalige Beiträge – wie eine 1950 von einem Journalistenteam des Radiostudios Lausanne begleitete, akustisch dokumentierte Matterhornbesteigung durch Walliser Bergführer. So schön schlägt alpine Hoch-Kultur Wellen in Basel am Rhein.

frühen „Scratches“ des Bauhauslehrers Laszlo Moholy-Nagy, 1923 am Staatlichen Bauhaus Weimar aufgenommen und kürzlich von einem spanischen Professor rekonstruiert. „Imaginary Landscapes“ von John Cage sind im Angebot, Sprech-Dada mit Ernst Jandl und andere einmalige Beiträge – wie eine 1950 von einem Journalistenteam des Radiostudios Lausanne begleitete, akustisch dokumentierte Matterhornbesteigung durch Walliser Bergführer. So schön schlägt alpine Hoch-Kultur Wellen in Basel am Rhein. Das Thema wirkt nur auf den ersten Blich wie aus der Zeit gefallen. Denn durch die verspielte Anlage dieser faszinierenden Ausstellung bekommt das fordernde intellektuelle Setting viele schöne Fun-Aspekte: Die Besucher wirken wie Pokemon-Go-Spieler, wenn sie auf der Suche nach der Radiokunst verstrahlt durch die Schau gehen. Sie können manches für später speichern – und so quasi liken, was ihnen gefällt. Eine 14-teilige Aktionsplanung mit Wochenthemen wird bis Ende Januar die ganze Stadt in das Projekt intregrieren – Soundwalks sind dabei, Hörexpeditionen, eine Funkwoche für alle und sogar eigener Radiobau. Also von wegen, Radio ist tot, denn jetzt gibt es ja Podcast. Text und Fotos: Alexander Hosch

Das Thema wirkt nur auf den ersten Blich wie aus der Zeit gefallen. Denn durch die verspielte Anlage dieser faszinierenden Ausstellung bekommt das fordernde intellektuelle Setting viele schöne Fun-Aspekte: Die Besucher wirken wie Pokemon-Go-Spieler, wenn sie auf der Suche nach der Radiokunst verstrahlt durch die Schau gehen. Sie können manches für später speichern – und so quasi liken, was ihnen gefällt. Eine 14-teilige Aktionsplanung mit Wochenthemen wird bis Ende Januar die ganze Stadt in das Projekt intregrieren – Soundwalks sind dabei, Hörexpeditionen, eine Funkwoche für alle und sogar eigener Radiobau. Also von wegen, Radio ist tot, denn jetzt gibt es ja Podcast. Text und Fotos: Alexander Hosch