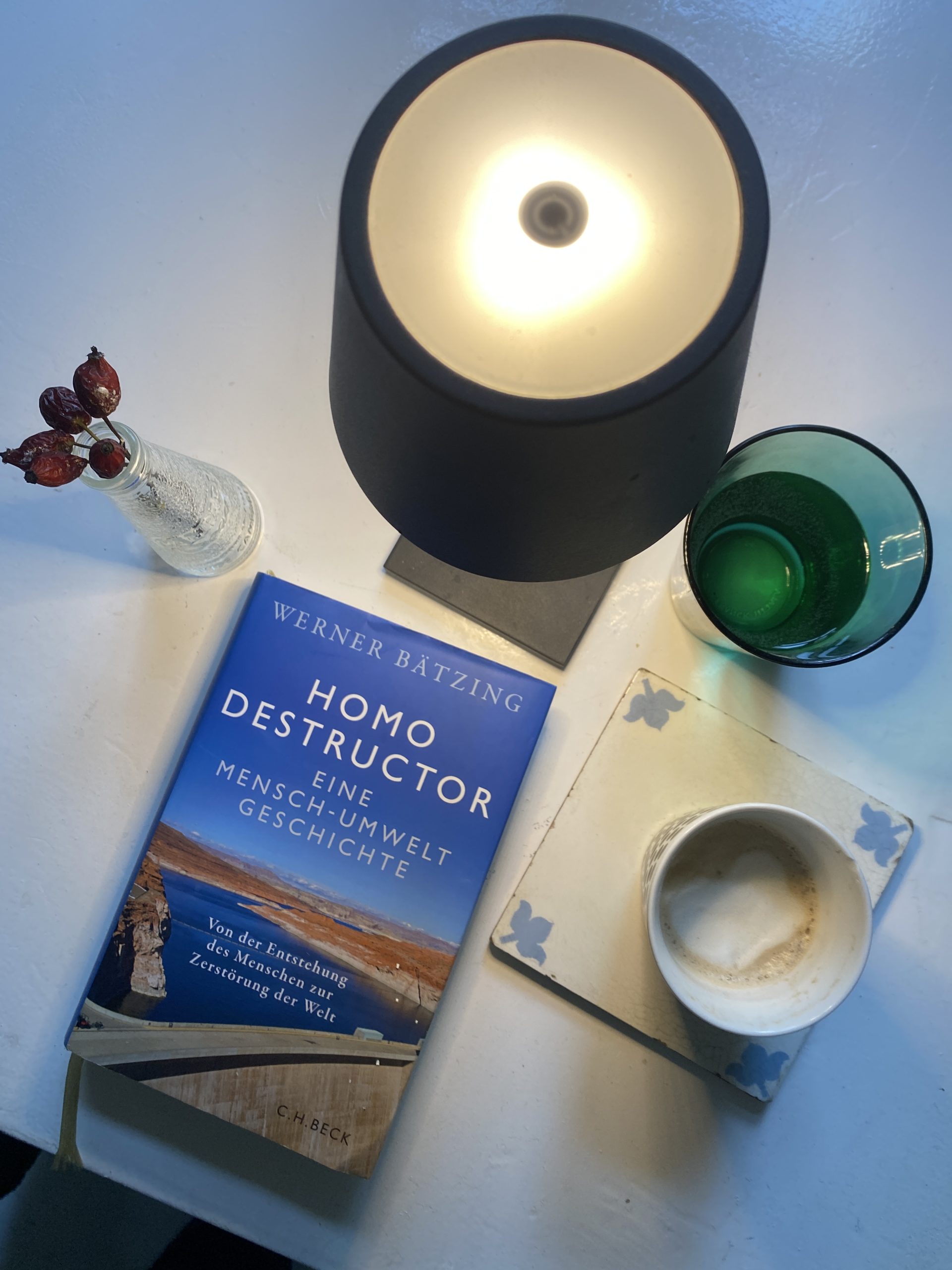

Werner Bätzing hat gerade eine umfassende Mensch-Umwelt-Geschichte vorgelegt. Unsere Gattung tritt darin titelgebend als ein Clan von Zerstörern

Werner Bätzing hat gerade eine umfassende Mensch-Umwelt-Geschichte vorgelegt. Unsere Gattung tritt darin titelgebend als ein Clan von Zerstörern  auf. Der Zustand der Natur und der miserable Umgang des Menschen mit ihr stehen im Vordergrund. Die so faszinierende wie universale Welterzählung, welche der Autor auf 462 Seiten entwirft, schöpft aus vielen Wissensgebieten. Sie ist – bei aller inhaltlichen und intellektuellen Komplexität – in einfacher Sprache verfasst. Die Hypothesen sind mutig und klar. Eine davon lautet, zugespitzt: Mit der Geschichte der Stadt beginnt die Geschichte des Krieges und auch die des Raubbaus an der Natur. Eine andere klingt so: „Um die drohende Zerstörung der vom Menschen geprägten Welt zu verhindern, ist es nötig, dass wir einen Schritt zurückgehen und die vormodernen Erfahrungen wieder stärker berücksichtigen“.

auf. Der Zustand der Natur und der miserable Umgang des Menschen mit ihr stehen im Vordergrund. Die so faszinierende wie universale Welterzählung, welche der Autor auf 462 Seiten entwirft, schöpft aus vielen Wissensgebieten. Sie ist – bei aller inhaltlichen und intellektuellen Komplexität – in einfacher Sprache verfasst. Die Hypothesen sind mutig und klar. Eine davon lautet, zugespitzt: Mit der Geschichte der Stadt beginnt die Geschichte des Krieges und auch die des Raubbaus an der Natur. Eine andere klingt so: „Um die drohende Zerstörung der vom Menschen geprägten Welt zu verhindern, ist es nötig, dass wir einen Schritt zurückgehen und die vormodernen Erfahrungen wieder stärker berücksichtigen“.

Bätzing startet quasi vor acht Millionen Jahren, streift den Homo sapiens, analysiert Selbstvorsorge und Überschusswirtschaft, vergleicht Jäger und Sammler mit Bauernkulturen und den ersten Großsiedlungen vor 3000 Jahren, bewertet, welche Bedeutung das Auftauchen von Demokratie, Schrift, Münzen oder Schulden zur Zeit der griechischen Polis hatte. Und so fort.

Was das alles mit den Alpen zu tun hat? Nun, der Autor ist seit fast 50 Jahren in erster Linie Alpenforscher. Er lehrte als Kulturgeograf an den Unis Bern, Wien und Erlangen-Nürnberg. Viele Erkenntnisse hat er zwischen den Gipfeln von Slowenien bis Südfrankreich, hauptsächlich aber in der Schweiz, gewonnen. Sie speisen dieses Buch, das der C. H. Beck Verlag als Opus magnum preist. Hier zwei von Bätzings hochaktuellen Befürchtungen über die Alpen, die der Experte uns gegenüber vor Kurzem am Telefon geäußert hat: „Eines der größten Probleme ist die Verstädterung der Alpengemeinden. Beispiel Davos – dort lebten um 1900 noch 80 Menschen. Jetzt sind es 12 000. Und jeden Winter kommen 50 000 Touristen dazu.“ Oder: „Seit China angekündigt hat, seine Bevölkerung an den Skisport heranzuführen, ist unter 300 Skigebieten in den Alpen ein Verdrängungswettbewerb um den asiatischen Markt entstanden. In der Schweiz sieht man längst die Auswirkungen: Neue Seilbahnen in Grindelwald, am Kleinen Matterhorn, an Rigi, Titlis, Pilatus. Überall wird ausgebaut. Ein riesiger ökologischer Fußabdruck. Dabei ist Skisport in Europa eigentlich ein schrumpfendes Feld.“

Mit Homo destructor legt der 74-jährige Wissenschaftler, der heute in Bamberg lebt und ein Archiv für integrative Alpenforschung pflegt, gleichsam nebenbei eine elegante Kapitalismuskritik vor. Die meisten Mechanismen der liberalen Wirtschaftskreisläufe werden darin von ihm komplett in Frage gestellt. Etwa wenn er geistlos-repetitive Tätigkeiten von heute mit solchen von früher vergleicht – und daran erinnert, dass bei uns zu deren Bewältigung in der Frühzeit der Industrialisierung unfreie Menschen aus Gefängnissen, Waisenhäusern etc. zwangsrekrutiert wurden. (Und in den vielen, tendenziell gerade einer wachsenden Zahl von Erdbewohnern imponierenden Autokratien ist das noch immer so.) Einen Kardinalfehler sieht Bätzing in der weitgehenden Aufhebung von Gemeineigentum (wie der Allmende): Zuerst im Römischen Recht, später in Gesetzestexten, Erlassen, Bewegungen der Renaissance oder Aufklärung – und bis zu uns heute. Sie sind Beispiele für gesellschaftliche Umbrüche zum Nutzen einzelner Gruppen, unter denen aber die Mehrheit zu leiden hat. Und mit ihr leidet die Natur, die seit Entstehung dieser Weltsicht vor allem als Ressource und als Material zur Überschussproduktion betrachtet wird. Ein fast zu stilles Buch! Manchmal lieber zurückrudern zu den Anfängen? Nach dieser Lektüre besteht kein Zweifel mehr: Für Mensch und Natur wäre es gut.

Text & Fotos: Alexander Hosch

Werner Bätzing, Homo destructor. Eine Mensch-Umwelt Geschichte. Von der Entstehung des Menschen zur Zerstörung der Welt, C. H. Beck Verlag, 32 Euro

Werner Bätzing, Homo destructor. Eine Mensch-Umwelt Geschichte. Von der Entstehung des Menschen zur Zerstörung der Welt, C. H. Beck Verlag, 32 Euro

eines Romans der gleichnamigen, bis jetzt 13-teiligen Jugendbuchreihe von Anthony Horowitz wurde 2019 die erste Staffel der TV-Spionageserie „Alex Rider“ gedreht. Alex (gespielt von Otto Farrant) wird darin – unfreiwillig – zum MI6-Mitarbeiter. Ein Teil der acht Episoden spielt in London. Der Rest wurde in ein Eliteinternat namens Point Blanc verpflanzt – scheinbar ein Hilfe-Ort für Problemkinder der Superreichen in aller Welt. Dort wird Alex von seinen neuen Chefs im Geheimdienst als Eleve eingeschleust. Seine Mission: Herauszufinden, warum in Point Blanc

eines Romans der gleichnamigen, bis jetzt 13-teiligen Jugendbuchreihe von Anthony Horowitz wurde 2019 die erste Staffel der TV-Spionageserie „Alex Rider“ gedreht. Alex (gespielt von Otto Farrant) wird darin – unfreiwillig – zum MI6-Mitarbeiter. Ein Teil der acht Episoden spielt in London. Der Rest wurde in ein Eliteinternat namens Point Blanc verpflanzt – scheinbar ein Hilfe-Ort für Problemkinder der Superreichen in aller Welt. Dort wird Alex von seinen neuen Chefs im Geheimdienst als Eleve eingeschleust. Seine Mission: Herauszufinden, warum in Point Blanc  wundersame Dinge geschehen. So mogelt sich auch noch eine gehörige Portion Harry-Potter-Charme in den Agenten-Cocktail.

wundersame Dinge geschehen. So mogelt sich auch noch eine gehörige Portion Harry-Potter-Charme in den Agenten-Cocktail.

Alex Rider ist eine Produktion von Eleventh Hour Films und Sony Pictures Television für Amazon Prime und IMDb TV. Bis 13. Februar ist Staffel 1 der Serie in der ZDF-Mediathek zu sehen, danach weiterhin in Amazon Prime. Staffel 2, mit ebenfalls acht Episoden zwischen 43 und 45 Minuten, startete im Dezember 2021 bei Amazon Prime Video. Staffel 3 ist abgedreht (in Deutschland zu sehen vermutlich ab Ende 2022).

Alex Rider ist eine Produktion von Eleventh Hour Films und Sony Pictures Television für Amazon Prime und IMDb TV. Bis 13. Februar ist Staffel 1 der Serie in der ZDF-Mediathek zu sehen, danach weiterhin in Amazon Prime. Staffel 2, mit ebenfalls acht Episoden zwischen 43 und 45 Minuten, startete im Dezember 2021 bei Amazon Prime Video. Staffel 3 ist abgedreht (in Deutschland zu sehen vermutlich ab Ende 2022). Steine klopfen – manche entspannen sich am Wochenende, indem sie urzeitliche Fossilien aus jahrtausendealten Erdschichten ins Licht der Welt

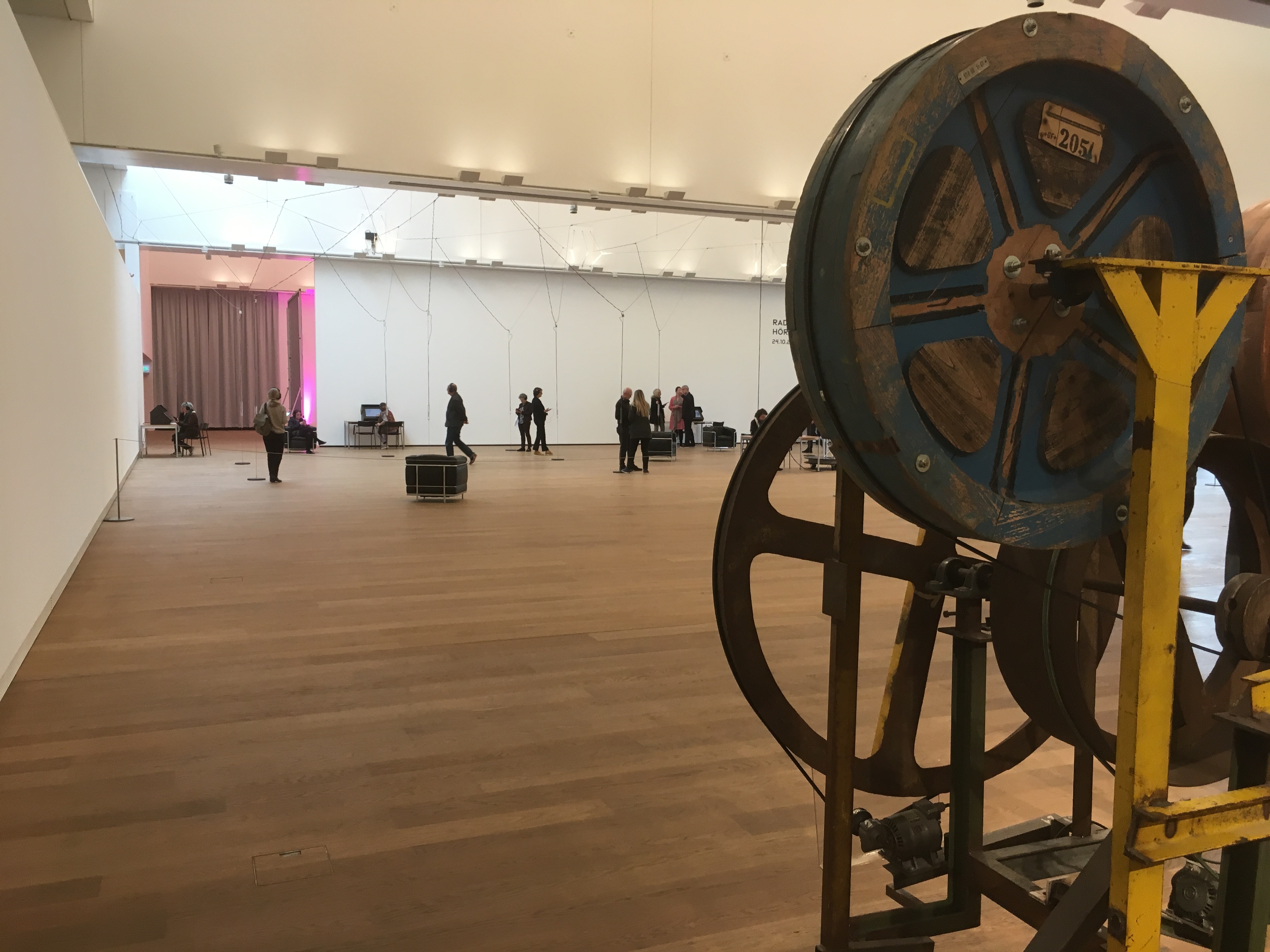

Steine klopfen – manche entspannen sich am Wochenende, indem sie urzeitliche Fossilien aus jahrtausendealten Erdschichten ins Licht der Welt  zurückbefördern. Eine ähnliche Schatzsuche ist jetzt in der Ausstellung „Radiophonic Spaces“ mit 210 ausgewählten Musikstücken, Hörspielen und Geräuschkulissen aus 100 Jahren Radiogeschichte inszeniert. Sie galten als verschollen oder waren im – für die Allgemeinheit unzugänglichen – Radioarchiv der Bauhausuniversität Weimar quasi im Expertenzirkel gefangen, ehe ein Team aus Forschern, Technikern und Künstlern jetzt daraus ein Vergnügen für alle bereitete.

zurückbefördern. Eine ähnliche Schatzsuche ist jetzt in der Ausstellung „Radiophonic Spaces“ mit 210 ausgewählten Musikstücken, Hörspielen und Geräuschkulissen aus 100 Jahren Radiogeschichte inszeniert. Sie galten als verschollen oder waren im – für die Allgemeinheit unzugänglichen – Radioarchiv der Bauhausuniversität Weimar quasi im Expertenzirkel gefangen, ehe ein Team aus Forschern, Technikern und Künstlern jetzt daraus ein Vergnügen für alle bereitete. In

In  Lärm erzeugen. Man läuft im Tinguely Museum gewissermaßen als seine eigene Sendersuchnadel durch die große Halle, die extra zum Sound-Lab

Lärm erzeugen. Man läuft im Tinguely Museum gewissermaßen als seine eigene Sendersuchnadel durch die große Halle, die extra zum Sound-Lab  umfunktioniert wurde. Die komplett dezente Ästhetik der Schau wird lediglich von antik anmutenden Sende- und Empfangsinstallationen, einigen Corbusiersesseln, Bildschirmplattformen sowie den Besuchern mit ihren vorprogrammierten Smartphones und Kopfhörern bestimmt, die durch die Wellenlandschaft driften. Musik und Frequenzrauschen, Klänge und Geräusche gehen über alles, keine Äußerlichkeit steht ihnen im Weg. Durch

umfunktioniert wurde. Die komplett dezente Ästhetik der Schau wird lediglich von antik anmutenden Sende- und Empfangsinstallationen, einigen Corbusiersesseln, Bildschirmplattformen sowie den Besuchern mit ihren vorprogrammierten Smartphones und Kopfhörern bestimmt, die durch die Wellenlandschaft driften. Musik und Frequenzrauschen, Klänge und Geräusche gehen über alles, keine Äußerlichkeit steht ihnen im Weg. Durch  ihre Bewegungen und etwas Smartphonetechnik suchen und finden die Museumsgäste die auf je anderen Wellenlängen an vorbestimmten Plätzen verorteten Hörbeispiele aus der Geschichte der Radiokunst: Je nachdem, welche vorarrangierte Frequenz man mit dem Spezial-Smartphone passiert, kann man etwa Paul Hindemiths sonst unzugängliche, 1930 in der Berliner Rundfunkversuchsanstalt aufgenommene „Grammophonplatteneigene Stücke“ vernehmen. Oder experimentelle Avantgarde-Radiophonie mit

ihre Bewegungen und etwas Smartphonetechnik suchen und finden die Museumsgäste die auf je anderen Wellenlängen an vorbestimmten Plätzen verorteten Hörbeispiele aus der Geschichte der Radiokunst: Je nachdem, welche vorarrangierte Frequenz man mit dem Spezial-Smartphone passiert, kann man etwa Paul Hindemiths sonst unzugängliche, 1930 in der Berliner Rundfunkversuchsanstalt aufgenommene „Grammophonplatteneigene Stücke“ vernehmen. Oder experimentelle Avantgarde-Radiophonie mit  frühen „Scratches“ des Bauhauslehrers Laszlo Moholy-Nagy, 1923 am Staatlichen Bauhaus Weimar aufgenommen und kürzlich von einem spanischen Professor rekonstruiert. „Imaginary Landscapes“ von John Cage sind im Angebot, Sprech-Dada mit Ernst Jandl und andere einmalige Beiträge – wie eine 1950 von einem Journalistenteam des Radiostudios Lausanne begleitete, akustisch dokumentierte Matterhornbesteigung durch Walliser Bergführer. So schön schlägt alpine Hoch-Kultur Wellen in Basel am Rhein.

frühen „Scratches“ des Bauhauslehrers Laszlo Moholy-Nagy, 1923 am Staatlichen Bauhaus Weimar aufgenommen und kürzlich von einem spanischen Professor rekonstruiert. „Imaginary Landscapes“ von John Cage sind im Angebot, Sprech-Dada mit Ernst Jandl und andere einmalige Beiträge – wie eine 1950 von einem Journalistenteam des Radiostudios Lausanne begleitete, akustisch dokumentierte Matterhornbesteigung durch Walliser Bergführer. So schön schlägt alpine Hoch-Kultur Wellen in Basel am Rhein. Das Thema wirkt nur auf den ersten Blich wie aus der Zeit gefallen. Denn durch die verspielte Anlage dieser faszinierenden Ausstellung bekommt das fordernde intellektuelle Setting viele schöne Fun-Aspekte: Die Besucher wirken wie Pokemon-Go-Spieler, wenn sie auf der Suche nach der Radiokunst verstrahlt durch die Schau gehen. Sie können manches für später speichern – und so quasi liken, was ihnen gefällt. Eine 14-teilige Aktionsplanung mit Wochenthemen wird bis Ende Januar die ganze Stadt in das Projekt intregrieren – Soundwalks sind dabei, Hörexpeditionen, eine Funkwoche für alle und sogar eigener Radiobau. Also von wegen, Radio ist tot, denn jetzt gibt es ja Podcast. Text und Fotos: Alexander Hosch

Das Thema wirkt nur auf den ersten Blich wie aus der Zeit gefallen. Denn durch die verspielte Anlage dieser faszinierenden Ausstellung bekommt das fordernde intellektuelle Setting viele schöne Fun-Aspekte: Die Besucher wirken wie Pokemon-Go-Spieler, wenn sie auf der Suche nach der Radiokunst verstrahlt durch die Schau gehen. Sie können manches für später speichern – und so quasi liken, was ihnen gefällt. Eine 14-teilige Aktionsplanung mit Wochenthemen wird bis Ende Januar die ganze Stadt in das Projekt intregrieren – Soundwalks sind dabei, Hörexpeditionen, eine Funkwoche für alle und sogar eigener Radiobau. Also von wegen, Radio ist tot, denn jetzt gibt es ja Podcast. Text und Fotos: Alexander Hosch